实现高性能等离子体稳态运行是未来聚变堆必须要解决的关键科学问题。中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所“人造太阳”东方超环EAST团队发挥体系化建制化优势,取得了系列原创性的基础物理研究成果。1月7日,国际学术期刊《科学·进展》发表了该团队在高能量约束先进模式等离子体运行方面取得的重要成果。

实现高性能等离子体稳态运行是未来聚变堆必须要解决的关键科学问题。中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所“人造太阳”东方超环EAST团队发挥体系化建制化优势,取得了系列原创性的基础物理研究成果。1月7日,国际学术期刊《科学·进展》发表了该团队在高能量约束先进模式等离子体运行方面取得的重要成果。

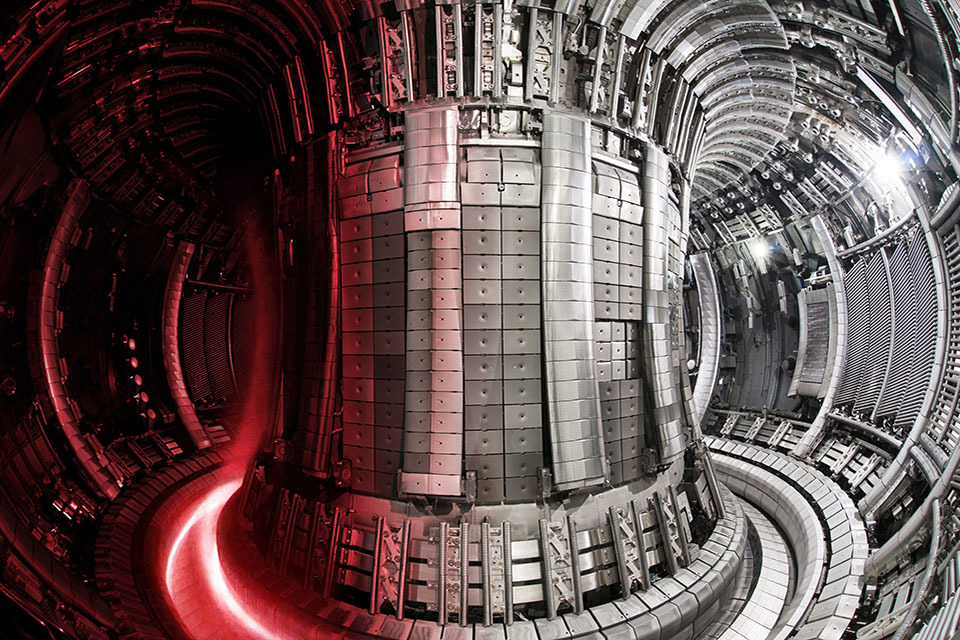

据欧洲核聚变研发创新联盟(EUROfusion)、英国原子能管理局(UKAEA)和国际热核聚变实验堆(ITER)9日联合召开新闻发布会称,欧洲科学家在通过聚变等离子体生产能源的道路上取得了重大成功——世界上规模最大的核聚变反应堆欧洲联合环状反应堆(JET)中产生了能量输出为59兆焦耳的稳定等离子体。这是自1997年以来,世界首次氘氚核聚变实验。

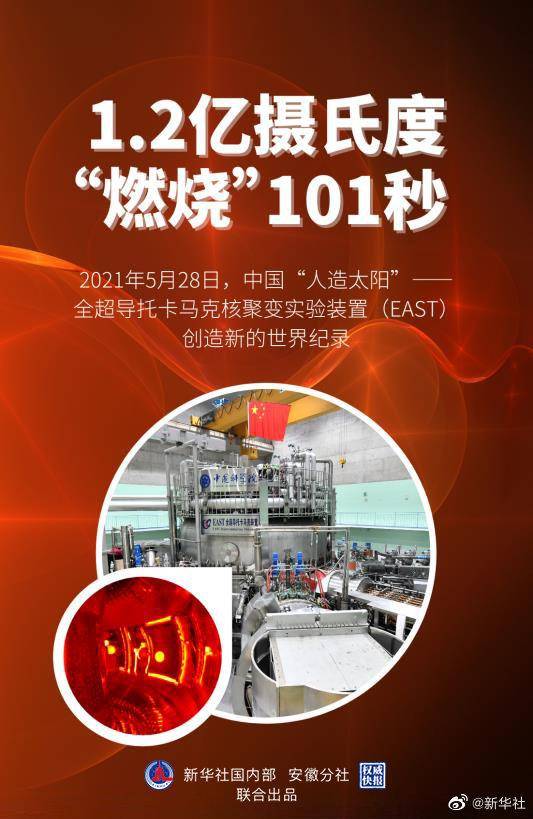

5月28日凌晨3时02分,在中科院合肥物质科学研究院EAST控制大厅,当大屏幕上数字突破100秒瞬间,所有人起立欢呼。基于40多年努力,有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造新的世界纪录,成功实现可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄氏度20秒等离子体运行,向核聚变能源应用迈出重要一步。

由中核集团中核二三承担的国际热核聚变实验堆(ITER)气体注入系统复合管道产品制造项目在广东惠州全部完成,最后一批产品将于近期运往法国。该项目的完成,是中核集团为ITER计划顺利推进以及积极应对全球气候变化、推动人类可持续发展贡献中国智慧、中国力量的具体体现。

据国内媒体报道,2020年12月4日14时02分,新一代“人造太阳”装置——中国环流器二号M装置(HL-2M)在成都建成并实现首次放电。这标志着中国自主掌握了大型先进托卡马克装置的设计、建造、运行技术,为我国核聚变堆的自主设计与建造打下坚实基础。

据科学家们评估,目前的煤炭储量,将在200年后告罄。天然气将在不到一个世纪后枯竭,而石油则在2050年前终结。能源危机已迫在眉睫,全世界科学家危境之下,正努力研制可“驯服太阳能”的托卡马克装置。中国科学院合肥物质科学研究院副院长、中国科学院等离子体物理研究所所长宋云涛教授,向卫星通讯社介绍了核聚变技术将如何改变我们的生活,地球将如何得到拯救。

可控核聚变装置俗称“人造太阳”,是照亮人类未来的终极能源梦想。近日,我国传来好消息:由中核集团牵头的中法联合体为“人造太阳”核心设备安装工作全面开展创造了有利条件——这是中国向核能高端市场迈出的实质性步伐,将为我国深度参与聚变国际合作、自主设计建造未来中国聚变堆奠定坚实基础。