中国团队合作研发颈动脉超声机器人

医学超声是一种安全、无创、无辐射的临床检查手段,可应用于多个器官和多种疾病的检查。与CT、X光等检查方式不同,超声成像高度依赖医生的手法与经验,要求医生有极高的手眼脑协调能力。因此,医学超声领域长期面临优质医生资源短缺、标准化程度不足、检查效率偏低等挑战。利用先进的人工智能和机器人技术实现智能化的自主超声扫查,成为应对上述挑战的关键途径。

然而,自动化医学超声扫查类似于“在人体上的自动驾驶”,其技术难度主要体现于以下方面:第一,需要机器人能够在患者正常呼吸的情况下,始终保持探头与皮肤的安全稳定接触;第二,需要自动适应不同个体间的解剖差异,并在三维空间中实现六个自由度的精准导航与切面扫描;第三,整个系统必须具备实时响应能力。目前,学术界仅有少量基于假人模型的初步探索,能够适应真实人体差异、具备可学习能力的超声机器人系统在国际上尚无成功先例。

图1.三种超声范式对比(a)人工超声检查(b)人工远程超声检查(c)全自主超声检查

近日,清华大学自动化系黄高团队联合解放军总医院、空军特色医学中心和北京智源人工智能研究院成功开发了一套基于具身智能技术的全自主颈动脉超声机器人系统,实现了从影像获取、参数自动测量到斑块诊断分析的全流程自动化,并在临床验证中表现出与高年资超声专家高度一致的性能,为应对超声医师短缺、推动超声检查标准化提供了创新性的解决方案,对于推动医学超声检查范式的智能化变革具有重要意义。

近年来,随着大模型技术的发展,神经网络的Scaling Law(规模扩展法则)得到了广泛验证。受这一规律的启发,该研究探索了大规模数据驱动范式在自主颈动脉超声检查中的应用,具备四个突出的特点。第一,建立了统一的模仿学习框架,能够同时学习血管解剖结构与超声扫查操作能力;第二,构建了大规模专家示教数据集,为模型强泛化能力奠定了数据基础;第三,制定了标准化扫查规程,确保覆盖临床诊断所需全部关键解剖结构与测量切面;第四,设计了以临床导向为原则的系统验证方案,从真实需求出发综合评价超声机器人的性能表现。实验表明,该研究提出的大规模数据驱动超声机器人不仅具备强大的泛化能力,更能达到专家级的操作效率与诊断精度。

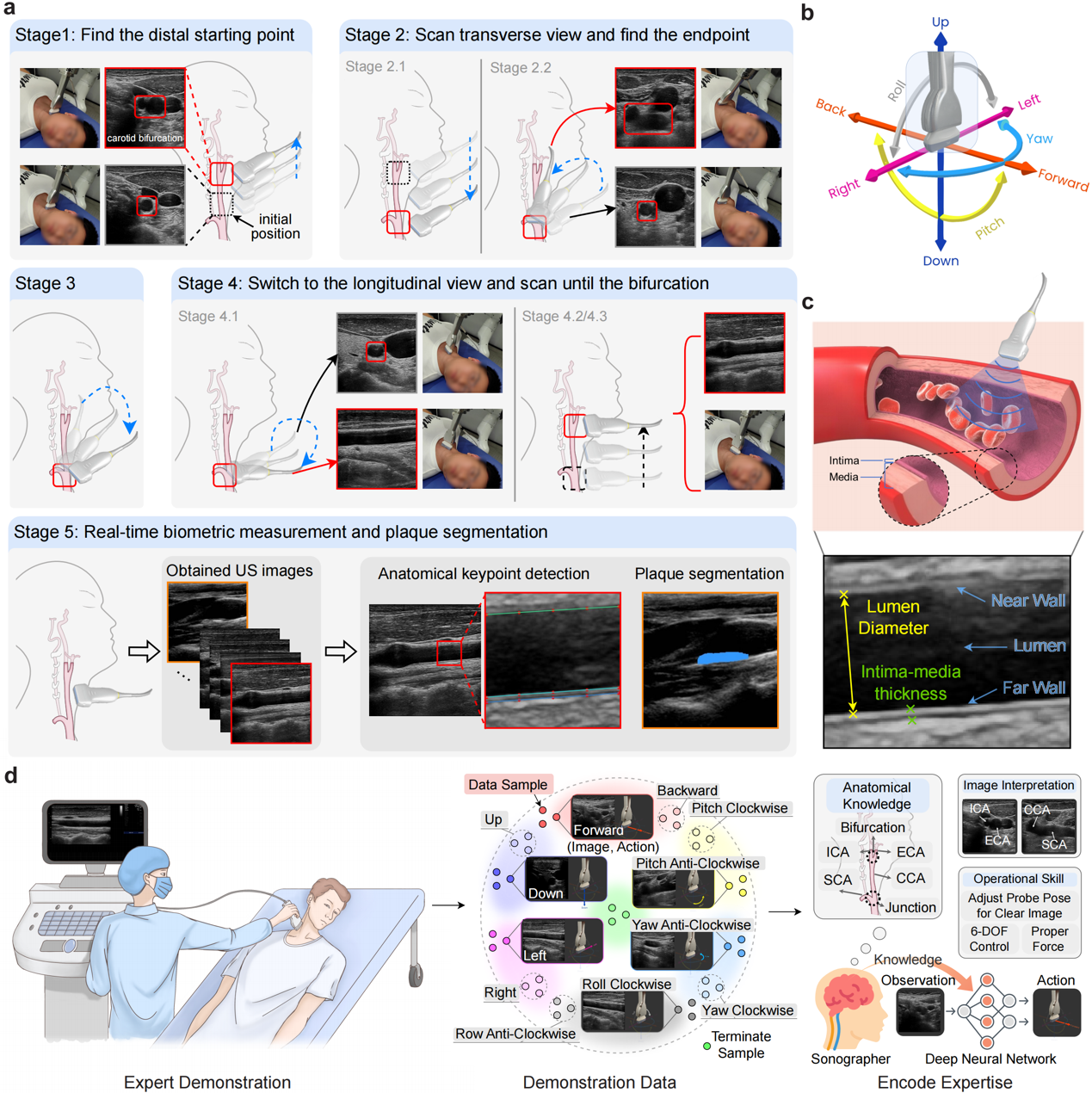

研究团队构建了首个大规模颈动脉扫查专家示教数据集,包含247297对超声图像与对应的扫查动作,覆盖真实场景中可能出现的多种组织结构变异及专家的自适应策略(图2d)。基于上述大规模数据驱动的学习范式,所研发的机器人系统实现了自主式颈动脉扫查,覆盖了临床诊断评估所需的全部解剖结构(图2a)。更重要的是,该研究实现了集扫描、测量与斑块筛查于一体的全自主工作流程,为构建具备临床可用性的全自主超声机器人系统奠定了基础。

图2.全自主超声机器人工作流(a)标准化扫查流程(b)探头六自由度示意图(c)颈动脉结构参数示意图(d)专家示教数据集

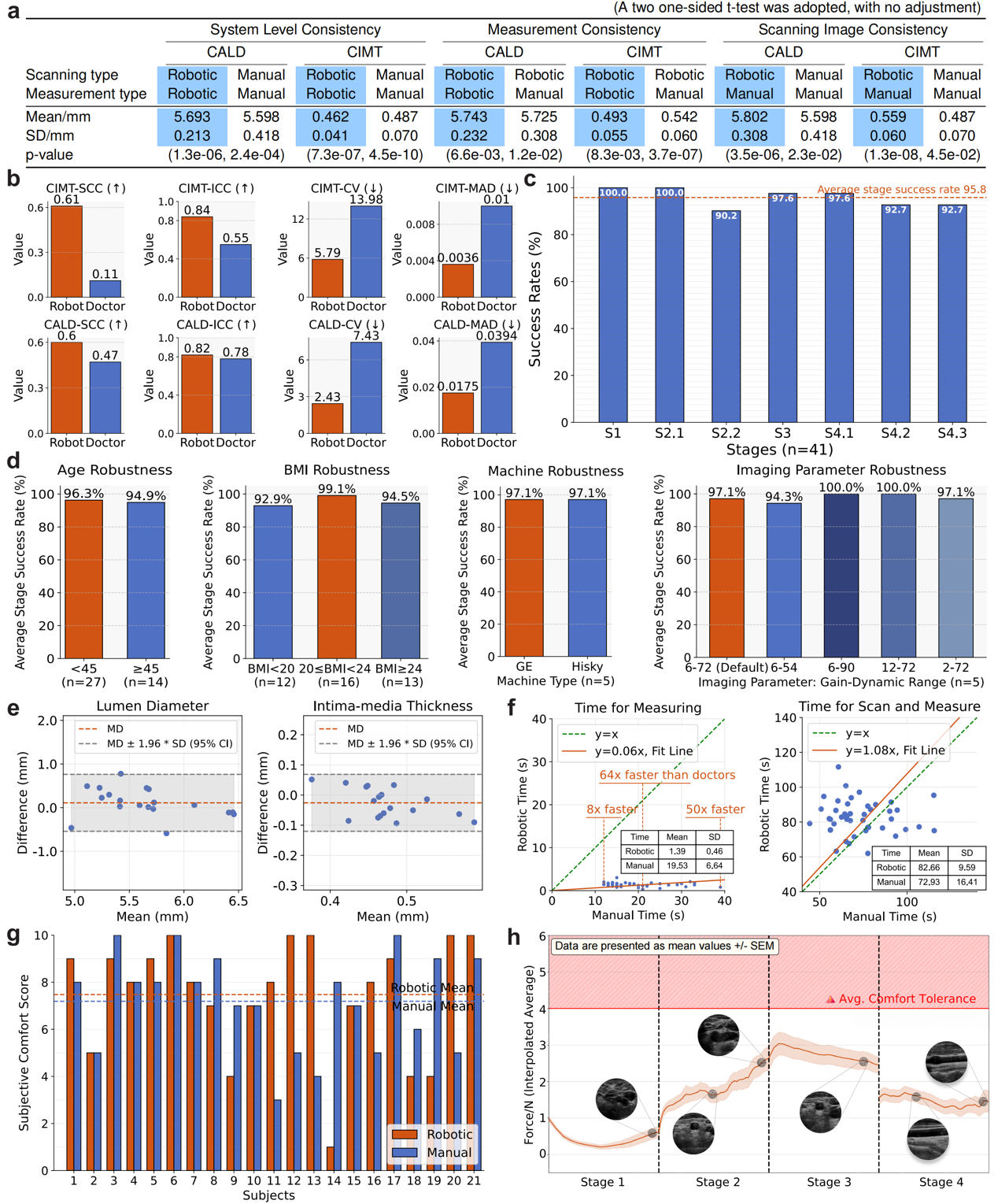

在验证方面,研究采用临床导向的评估方案,并将受试规模较现有研究扩大了10倍。结果表明,机器人系统在多样化人群(年龄19~70岁,BMI16.5~30.8,涵盖男女)中实现了超过90%的扫描成功率(图3c),有效应对不同解剖结构变异,包括斑块患者。同时,系统在年龄、BMI、设备及成像参数等多种扰动下均表现出良好鲁棒性(图3d)。研究进一步证明了该系统在颈动脉关键指标(内膜中层厚度与管腔直径)上的精确测量能力,其结果与专家高度一致(图3a)。值得关注的是,研究首次验证了机器人超声系统在生物计量中的可重复性,突破了传统人工扫描的一致性偏低的局限(图3b)。

图3.临床导向验证(a)机器人系统与高年资超声医师结果一致性对比(b)结果可重复性对比(c)自主影像获取成功率(d)鲁棒性

研究成果以“迈向专家级的自主颈动脉超声扫描——大规模学习驱动的机器人系统”(Towards expert-level autonomous carotid ultrasonography with large-scale learning-based robotic system)为题,于8月23日发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。