基于忆阻器类脑计算芯片的协同演进脑机接口

脑机接口(BCI)是人脑与外部设备之间建立的直接连接通道,不仅能够促进人机交互,还可以用于脑科学研究以及神经系统疾病的诊疗。然而,传统脑机接口面临两大挑战:人脑是一个复杂的动态系统,脑电信号存在很强的变异性,导致解码器性能难以长期维持稳定;同时,随着应用场景扩展,脑电信号采集的通道数急剧增长,解码算法也变得更加复杂,为脑电高效实时处理带来巨大挑战。

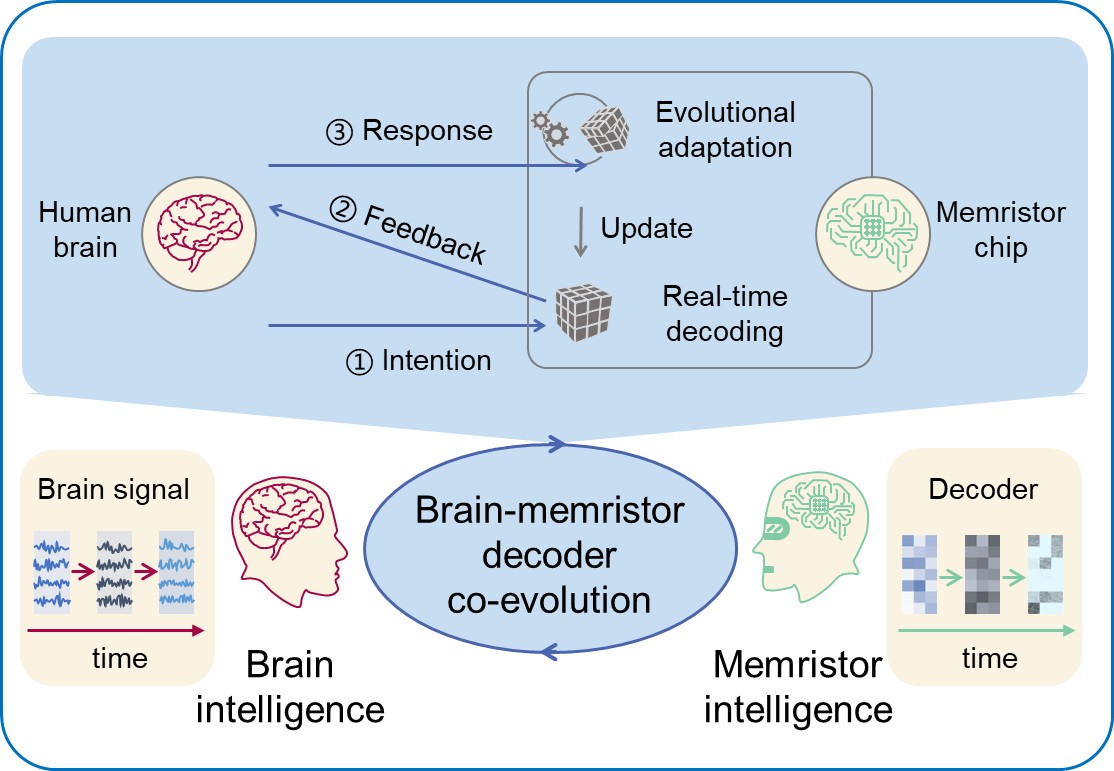

图1.研究人员提出了自适应神经形态解码器,支持脑机协同演进

针对上述挑战,清华大学集成电路学院与天津大学脑机海河实验室合作,提出了基于忆阻器类脑计算芯片的新型脑机接口解决方案。团队研制了一款128Kb规模的忆阻器芯片作为自适应脑电解码器,构建了完整的脑机接口系统(包含脑电采集、解码和执行器),提出了单步解码策略和交互式更新框架,实现了长期稳定的高效高精度脑电解码与脑机协同演进。

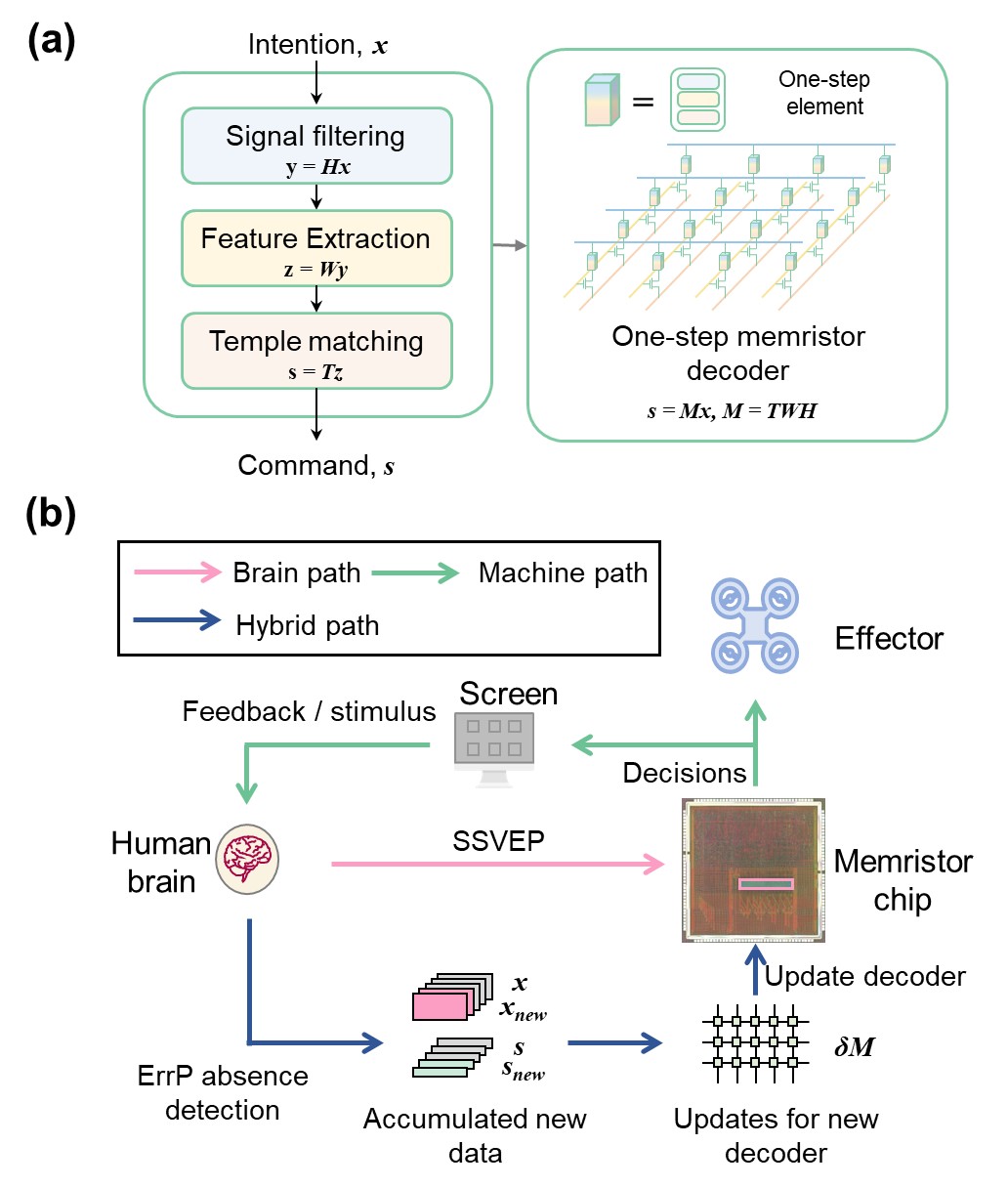

图2.关键技术创新:(a)单步解码策略(b)交互式更新框架

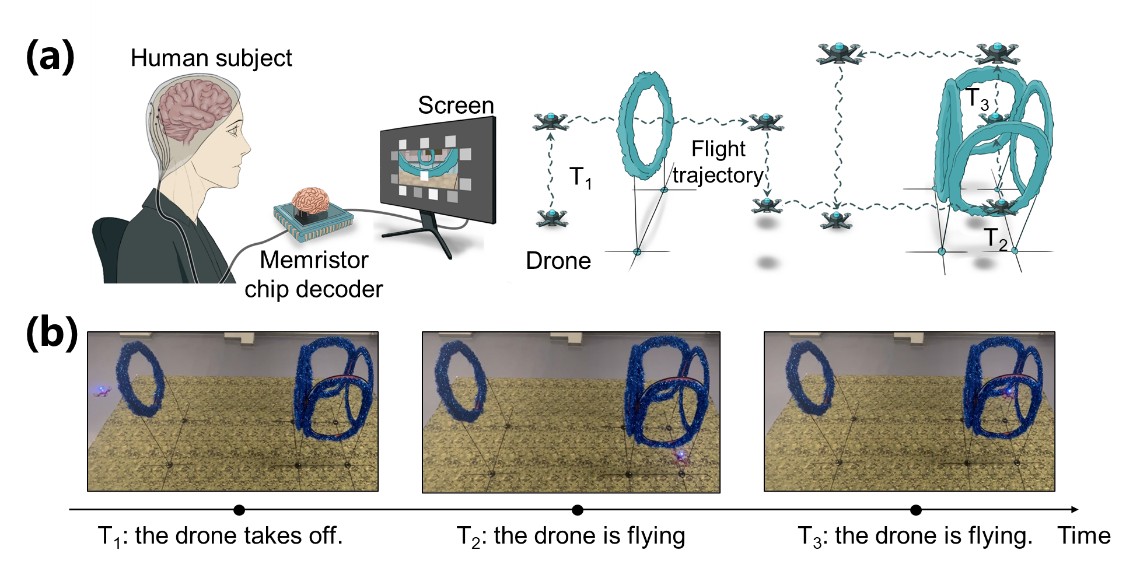

该忆阻器芯片采用的单步解码策略,将稳态视觉诱发电位(SSVEP)脑电意图信号的三步解码过程(信号滤波预处理、任务相关分量特征提取、模板匹配分类)整合为单一步骤,将计算复杂度降低6.5倍,同时减少了忆阻器非理想特性对计算精度的影响。在四自由度实时脑控无人机飞行任务中,该解码器达到了与软件计算相当的解码准确率(85.17%)。计算评估显示,忆阻器芯片解码的能耗比传统CPU降低了三个数量级,归一化处理速度提升了两个数量级。

图3.基于忆阻器芯片脑电解码的实时脑控无人机飞行

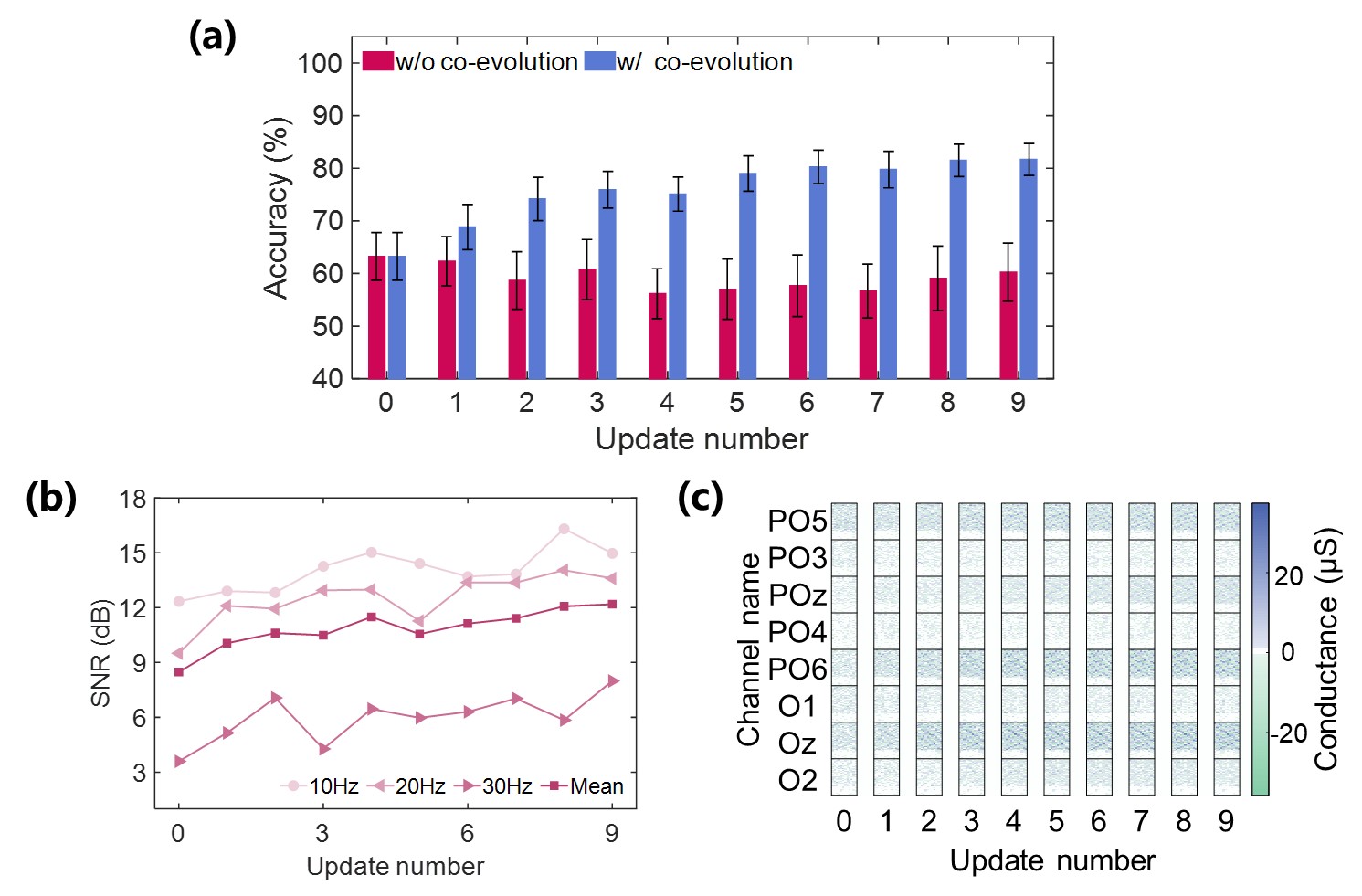

团队开发的交互式更新框架,利用误差相关电位(ErrP)作为大脑对忆阻器解码结果的反馈信号,在实验过程中动态累计新样本用来更新忆阻器解码器,使其能够与动态变化的脑信号协同演进、相互适应。在十名被试参与且平均长达六小时的人机交互实验中,具有协同演进能力的脑机接口比传统接口的解码准确率提高了约20%。在该实验中,大脑和解码器的贡献比例呈现动态变化:初期主要依靠解码器的自适应更新,随着时间推移,大脑的贡献逐渐增加,最终达到两者的动态平衡,完整展示了脑机协同演进的过程。

图4.大脑-忆阻器解码器协同演进实验:(a)脑电解码准确率(b)脑电任务相关特征的信噪比和(c)忆阻器解码器的演变过程

该研究实现了生物大脑与神经形态忆阻器类脑芯片的首次紧密交互与协同演进,为人机混合智能开辟了新途径。利用忆阻器的高能效存算一体与电导原位更新的特点,基于类脑芯片的自适应脑电解码在硬件效率和解码准确率上均取得了突破性进展,不仅适用于各类脑机接口系统,还可拓展至神经调控、运动康复、虚拟现实等应用领域。

相关研究成果以“基于忆阻器自适应神经形态解码器的脑机接口”(A memristor-based adaptive neuromorphic decoder for brain-computer interfaces)为题,于2月17日发表于《自然·电子学》(Nature Electronics)。