台大与多校合作研究团队新研究打破半世纪以来的理论瓶颈

今年六月底国际光电最顶尖的「自然光电」(Nature Photonics)期刊,登出国立台湾大学化学系教授周必泰领导的国际团队论文「Overcoming the Energy Gap Law in Near-infrared OLEDs by Exciton–Vibration Decoupling」(利用激子–振动去耦合概念,克服能量间隔定律障碍,借以制成高效率近红外有机电致发光元件),打破半世纪以来的理论瓶颈,让OLEDs在近红外的应用,诸如生医红外影像、红外线医疗、手机红外识别、测距与夜视等的大面积二维化及可挠式元件迈进一大步。

「这篇突破性的研究起始于周教授在2017年和时任国立清华大学理学院教授季昀(现任职于香港城市大学材料系)及清大材料科学工程学系教授林皓武合作,发表一篇刊登在「自然光电」期刊的论文,创始性的将「有机电致发光」(OLEDs)波长推至740 纳米波长(一般可见光400-700纳米,越长越红),且直到今日,这24%的发光效率目前仍是近红外OLEDs 的世界纪录。这篇论文被专业领域广泛引用,至今已被引用超过223 次。」

在这个震撼的成果下,研究团队开始认真思考,为何能在半世纪以来「能量间隔定律」理论(energy gap law)所设的限制下,还能让有机材料在近红外区(700-2000 纳米波长)放强光。所谓「能量间隔定律」,简而言之就是当有机分子的「发光能量」趋近到近红外光区时,原本要放光的激子(exciton)的振动波函数,会跟基态高振动的波函数产生干涉作用,以致于在激子/振动的互相重叠,也就是科学上称「耦合」(coupling)下,本来该放光的激子却经由振动缓解,以热的形式消散下来。当能阶的间隔愈小时,激子/振动的耦合就愈强,放光效率就愈差。因此有机或有机金属材料要在700至800 纳米有高放光效率相当稀少,若放光要在大于800 纳米则更是凤毛麟角。

「能量间隔定律」是在没有假设之下的理论导证,基本上是完美而没瑕疵,也符合自然热力学定律,低能量希望往乱度愈大(越没方向性则乱度越大)的热型式来消散。了解这个铁律后,许多科学家都会沮丧没机会改变这个事实。然而,「山不转路转」,科学研究的精神就是在创新求变,既然理论是颠扑不破,那么设法有效降低有机材料激子/振动的耦合强度,进而减低热消散的机率,或许提供可以突破的契机。

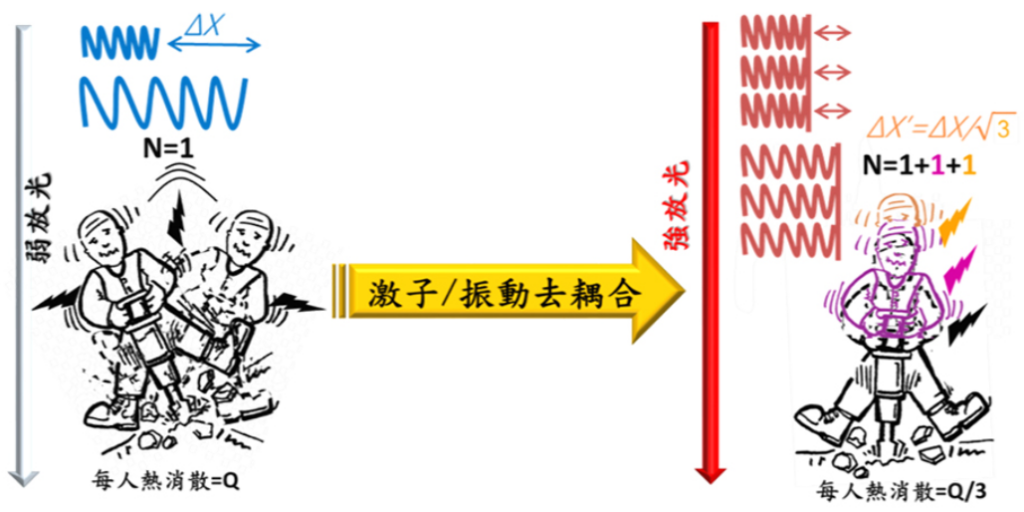

我们可以想像成一个卡通的画面,如附图一所示。假设「激子」是一位挖路工人开始用钻孔机钻洞,这时钻孔机的振动传给这位工人,工人也就强烈的振动起来,然后经由摩擦的各种小振动转变为热消散出去。另一方面,我们想像有三位工人组合在一起钻孔, 因为相互之间存在某种作用力的关系让他们排列的非常整齐。在受力均匀下,钻孔机传来的振动在共振之下平均由三个工人来分摊,这时每位工人(激子)和振动的耦合就减少到只有一位工人(激子)时的三分之一。依此类推,如果可以允许N个工人,同时藉由某种力的结合均匀共振的话,那么理论上耦合的强度对每位「激子」而言就就减弱到1/N,也就是说热消散的机率可以减低到一个工人的1/N。能量是守恒的, 当热消散降低时, 另一方面放光的机率就增加及增强。

虽然实际的机制并不是如卡通般描述的简易, 但是让分子以某种作用力的结合方式一个个有秩序的自组装(self-assembly)在一起(所谓自组装即分子可以自然排列在一起,不需要外加能量),理论上是可行的,这也是化学以及材料领域的精华之一。但是要分子以相当高阶排列的话,微小的分子间「凡得瓦力」(van der Waals force) 或「分子极性–分子极性」作用力是不够强的;理论上需要选择近似氢键强度或更大的作用力才有机会。

周必泰教授联合清华大学季昀教授以及其学生王圣夫,设计合成新颖的铂金属化合物,借着铂与铂之间的作用力,成功达成分子自组装的目标。随着自组装排列越长,激子数目越多,分布的振动能越下降,也就是激子/振动的耦合力越减弱,放光效率就越强。双方合作的努力之下,一举将铂金属错合物的放光波长推到空前的960纳米。大于900纳米的元件需要特殊的近红外量测系统,于是请苏州大学纳米与软物质(材料)实验室教授廖良生的实验室制作元件及量测,成功获得国际上首先突破红外光至960 纳米放光的OLEDs。另一方面,在分子如何排列的验证上,经由海洋大学光电与材料科技学系教授洪文谊制成各类薄膜,淡江大学化学系教授徐秀福在同步辐射X光的解析下,证实分子在薄膜状态下具规则性排列。

最后,最艰难的基理挑战是如何证明有多少数目铂金属分子排列在一起,产生的激子能有效的和振动去耦合?论文的第一作者台大化学系博士生魏佑臣同学,利用先进的双激子吸收瞬态光谱(biexciton transient absorption),求得8至9 个铂金属化合物排列是有效的激子共振范围,这也是首次在国内架设相关精准实验来验证整个实验构想(proof of concept)。利用理论及实验互相印证,打破半世纪以来咸认为有机强红外发光是不可能达成的瓶颈,也让这篇论文的反向非常深广,将引领未来在近红外有机发光领域的学术基础研究以及促进前述之红外光产业应用之契机。