中国研究团队在面向AR显示的多功能超透镜方面取得重要进展

近日,上海交通大学电子信息与电气工程学院电子工程系李燕副教授团队首次提出了一种光学可透视的反射式离轴超透镜元件。该元件可集目镜、透镜、分光镜的功能为一体,无需额外的光学合成器,便可应用于AR显示系统实现虚拟信息和真实场景的融合呈现。该研究成果以“Ultracompact multifunctional metalens visor for augmented reality displays”(面向增强现实显示的超紧凑多功能超透镜目镜)为题发表在PhotoniX期刊上。

研究背景

近年来,以三维显示、计算机交互技术等为核心的虚拟现实(virtual reality, VR)和增强现实(augmented reality, AR)技术正在潜移默化地影响着人类认识世界和改造世界的方式,近眼VR/AR设备被广泛应用于多领域,已然成为学术界和产业界的研究热点。考虑到用户对AR显示设备沉浸感和舒适度的需求,如何减小显示系统的体积和重量,成为当下AR显示技术面临的最大挑战。在此背景下,紧凑型光学元件是解决这一问题的关键方向。超表面是一种由亚波长级纳米谐振器阵列构成的超薄平面元件,它可以突破传统折射和衍射光学的局限,在纳米级尺寸范围内自由调控出射光波前。超表面的紧凑外形、高分辨率和波前调制灵活性,也使其更容易集成于采用新型三维显示技术的AR显示系统中,在解决上述VR/AR难题方面展现出巨大的潜力。此前学界已经发表的相关工作中,可应用于AR显示系统的超透镜元件因其单一的透射/反射功能往往需要额外的光学合成器(如分光镜)才可以达到虚实融合的效果,这使得系统的体积、重量和复杂度增加。如何克服这一系统限制,实现AR近眼显示的真正紧凑集成化,仍是非常有挑战性的课题。

创新成果

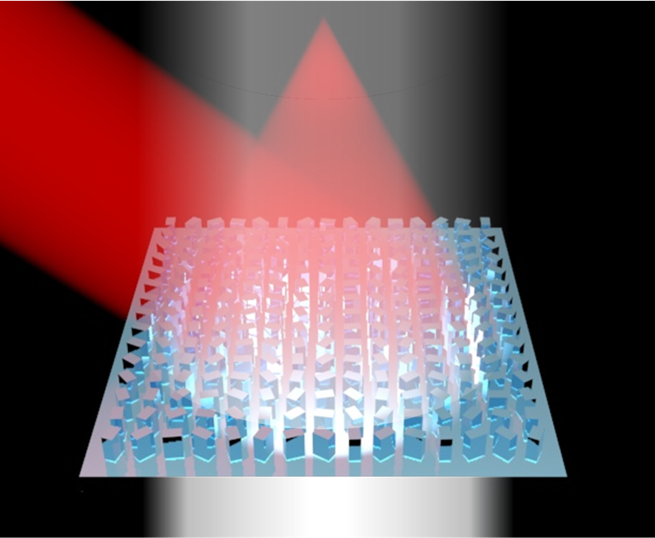

该研究创新提出的可透视反射式离轴超透镜可对45度离轴入射光实现反射聚焦的同时保持可见光波段的良好透射效果。

可透视离轴反射式超透镜功能示意图

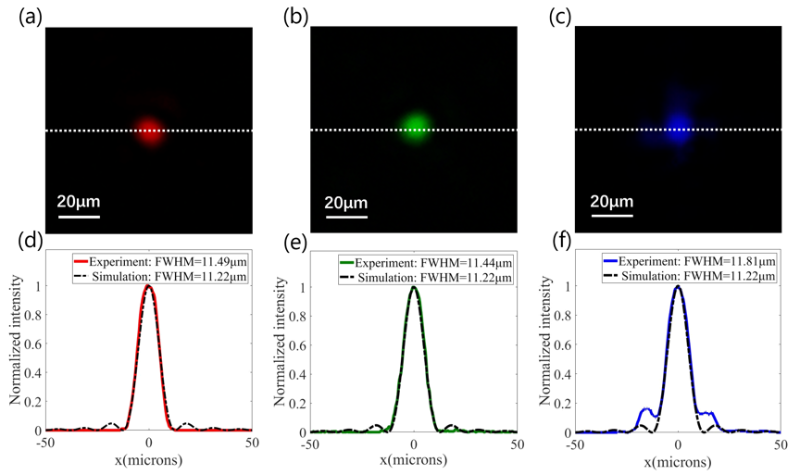

为满足所需的离轴透镜相位梯度分布,该团队基于Pancharatnam-Berry(PB)相位调制原理设计了超透镜单元结构旋转角分布,并在优化过程中采用反射和透射的综合优化指标。为了进一步验证超透镜的光学表现,团队基于电子束光刻(EBL)技术成功制备出工作波长为633 nm的超透镜样品。实验结果表明,该超透镜在入射波长为457、532以及633 nm时表现出接近衍射极限的焦斑大小及工作波长处16.03%的聚焦效率。

不同波长焦斑测量结果:在(a)633 nm、(b)532 nm和(c)457 nm波长时测量的焦斑分布;(d-f)分别沿(a-c)中白色虚线截取的归一化光强分布图,并与Rayleigh-Sommerfeld衍射仿真结果对比

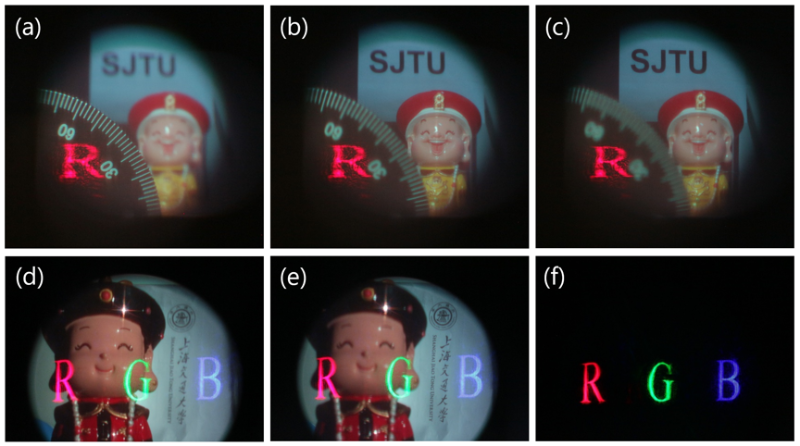

最后,在一个AR显示系统模型中成功完成了该超透镜的多功能实验验证,用于模拟人眼的相机成功捕捉到清晰可辨的虚拟图像以及透过该元件的真实场景。模型中的虚拟图像可清晰呈现在任意深度,这是由于该成像系统采用了Maxwellian-view视网膜投影技术,该技术基于小孔成像原理使得虚拟光可以独立于人眼晶状体的调焦,在视网膜处提供始终清晰的图像和更大的景深。

AR成像实验结果图:(a-c)单色(633 nm)AR成像结果。图像分别聚焦于(a)150 mm(刻度盘)、(b)600 mm(木偶)和(c)2000 mm(“SJTU”)深度处;(d-e)RGB三色(633 nm、532 nm和457 nm)AR成像结果和(f)对应的VR成像结果。图像分别聚焦于(d)200 mm(木偶)和(e)1200 mm(校标)深度处

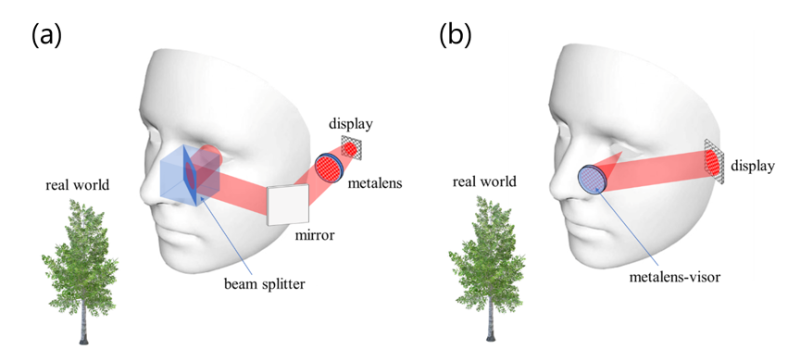

该项研究成果表明光学可透视反射式离轴超透镜元件可集目镜、透镜和分光镜的功能为一体,与传统透射/反射超透镜相比,不再需要额外的光学合成器,大大降低了近眼AR显示系统的体积、重量和复杂度。此外,该元件结合新型三维显示技术将有助于实现无立体视觉疲劳的真三维AR显示,从用户体验角度出发,提高近眼AR设备的沉浸感和舒适度。该项研究有助于推动光学多功能集成元件的发展,对拓宽超表面在更多跨学科领域中的应用具有重要意义。

基于(a)传统透射式超透镜和(b)可透视离轴反射式超透镜的近眼AR显示系统

该研究工作获得国家重点研究发展计划项目、国家自然科学基金项目、广东省基础与应用基础研究基金项目、广州市基础与应用基础研究基金项目的资助。