新研究突破半导体1纳米制程接近量子极限

半导体1纳米制程新突破!台大携手台积电、美国麻省理工学院(MIT),研究发现二维材料结合半金属铋(Bi)能达到极低的电阻,接近量子极限,有助于实现半导体1纳米以下的艰巨挑战。相关研究发布在《自然》杂志上。

由于,目前Si硅基半导体主流制程,已进展至5纳米及3纳米节点,芯片单位面积能容纳的晶体管数目,也将逼近半导体主流材料「硅」的物理极限,芯片效能无法再逐年显著提升。于是,全球科学界都在积极寻找其他的可能材料;而一直以来科学界都对二维材料寄予厚望,却苦于无法解决二维材料高电阻、及低电流等问题。

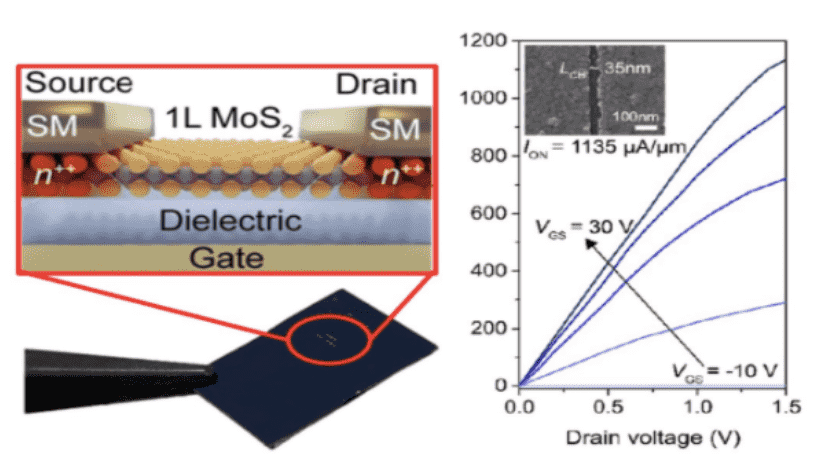

为此,台大联手台积电、MIT自2019年展开跨国研究,首先由MIT团队发现在二维材料上混搭半金属铋的电极,能大幅降低电阻并提高传输电流;随后台积电研究将铋沉积制程进行优化,台大团队并运用氦离子束光刻系统(Helium-ion beam lithography)将元件通道成功缩小至纳米尺寸,终于获得这项突破性的研究成果。

台大电机系暨光电所吴志毅教授表示,这项研究发现,在使用铋为接触电极的关键结构后,二维材料晶体管的效能不但与硅基半导体相当,又有潜力与目前主流的硅基制程技术相容,有助于未来突破摩尔定律的极限。虽然,目前还处于研究阶段,但该成果能替下一代芯片提供省电、高速等绝佳条件,未来有望在人工智能、电动车、疾病预测等新兴科技的应用。

博士沉品均则指出,过去半导体使用三维材料,物理特性与元件结构发展到3纳米节点,这次研究改用二维材料,厚度可小于1纳米(1~3层原子厚),更逼近固态半导体材料厚度的极限。而半金属铋的材料特性,能消除与二维半导体接面的能量障碍,且半金属铋沉积时,也不会破坏二维材料的原子结构。