中国团队在强关联磁性材料碲化铁研究中取得重要进展

近日,李政道研究所学者严智明等在强关联磁性材料碲化铁(Fe1+xTe)研究中取得重要进展,相关研究成果以 “Strain-Stabilized (π, π) Order at the Surface of Fe1+xTe” 为题发表在国际著名科学期刊Nano Letters上。

磁性和超导电性之间的相互作用一直以来都是研究铁基超导体的一个重要话题。大部分铁基超导体在温度-参杂相图中接近零参杂位置都表现出以波矢(π,π)为特征的磁有序相,这种磁有序相会随着参杂的增加而被抑制,直到超导电性出现。这种普遍的行为也暗示了磁涨落对超导电性的重要性。然而,这种普遍性并不适用于铁硫族化合物,其中Fe1+xTe沿着(π,0)方向出现磁序,而本身为超导体的硒化铁(FeSe)并没有表现出磁序。而在铁氰化物中,磁序出现在(π,π)的散射矢量处,在该处超导态中磁涨落占主导地位。同时,磁序的差异也反映在Fe1+xTe中不同的晶体结构上。

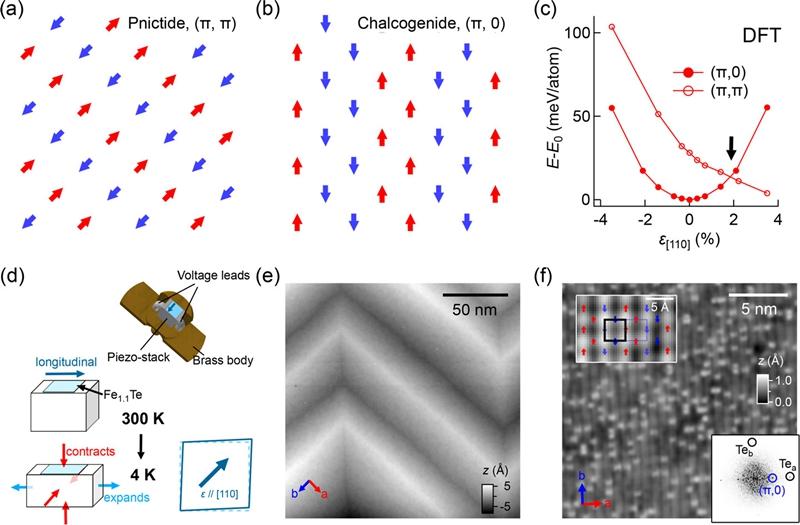

图1(a,b)铁氰化物和硫系化合物的(π,0)和(π,π)表面磁序。箭头表示面内铁原子的自旋排列。(d) STM形变装置示意图:当温度从室温降到4K时,由于样品和压电陶瓷热膨胀特性的不同,样品沿着压电陶瓷的纵向被拉伸。(e)未被拉伸的Fe1.1Te样品表面的STM图像。(f) 在单个单斜区域内使用磁探针获得的图像。右下角插图:(f)的傅里叶变换。左上角插图:用非磁性探针获得的图像,箭头表示(π,0)自旋纹理。

该研究使用单轴形变和低温扫描隧道显微镜(STM)对Fe1.1Te的基态进行调控和测量。实验结果证明,通过沿着晶格的<110>方向对Fe1.1Te施加单轴压力,Fe1.1Te表面出现从(π,0)反磁有序相到(π,π)电荷有序相的转变。而同样在单轴压力下进行的电输运实验结果表明,所发现的(π,π)电荷有序相为表面相。该研究为探索在表面和界面附近被形变稳定下来的二维强关联电子相创造了机会。

图2(a) Fe1.1Te在形变下所诱导的(π,π)有序相STM图像。(b) 在(a)中用方框部分的放大图。(c)(π,π)有序相的原子分辨率图像。(d)(c)的傅里叶变换。黑色圆圈标记Te晶格的Bragg峰。红色实线圆圈表示(π,π)的峰值。红色虚线标记了沿着(π,π)条纹所形成的超级结构的峰值。

本论文合作者为英国圣安德鲁斯大学(University of St Andrews)的 Peter Wahl 教授课题组、Andreas Rost 博士课题组和Alexandra Gibbs 博士、奥地利格拉茨理工大学(Graz University of Technology)的Christoph Heil博士、英国钻石光源(Diamond Light Source Ltd)的Oxana Magdysyuk博士、德国奥格斯堡大学(University of Augsburg)的Alois Lioidl教授和Vladimir Tsurkan博士。李政道学者严智明副教授为本论文的第一作者,另外他和Peter Wahl教授为共同通讯作者。