新技术有利于氢气运输和规模化利用,SoCalGas公司测试从氢气和天然气混合物中分离压缩氢气

随着清洁氢作为一种能够为应对气候变化做出重大贡献的无碳燃料在全球范围内获得认可,南加州天然气公司(SoCalGas)将实地测试能够同时从氢气和天然气的混合物中分离和压缩氢气的新技术。该技术由总部位于荷兰的HyET Hydrogen创造,旨在在存在天然气分配系统的任何地方提供纯的高度压缩氢气。

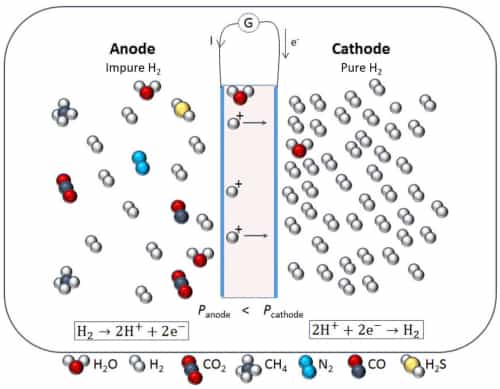

电化学氢气压缩机的工作原理

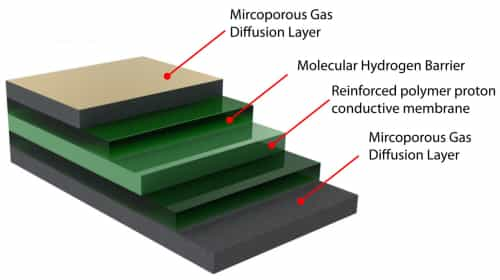

电化学氢纯化和压缩(EHPC)是一项新技术,其工作原理是通过在氢气选择性膜上施加电流,只允许氢气渗透,同时阻止天然气成分。不断施加电流会积聚并加压氢气。

- 氢被供应到膜表面的阳极侧,在那里铂合金催化剂将分子分裂成质子。电子通过外部电路传输到质子交换膜(PEM)相对侧的催化剂层。

- 外部施加的电流迫使质子穿过膜,从而引起氢的质量传输。通过膜后,质子在输出(阴极)侧重新组合为氢分子。

- 电流使氢气逆其浓度梯度运输,从阳极侧的低压到阴极侧的高压,一步到位。一个电子等于一个质子,等于半个氢分子。

- 由于(PEM)膜仅可渗透氢质子,并充当气体中其他组分的屏障。通过这种方式,可以从包含氮,甲烷,氩气,水(蒸气)等的混合物中提取氢达到燃料电池的纯度。

- 压缩机的核心是一系列的压缩单元,每个单元作为一个独立的压缩机,共同组成一个压缩堆。

为了测试该技术,SoCalGas会将3-15%的氢气与天然气的主要成分甲烷混合。然后,该混合气体将通过模拟天然气管道测试系统注入EHPC系统中,以每天10千克的速率连续提取和压缩氢气。

SoCalGas的测试将提供性能数据,这些数据将使EHPC系统能够进行微调和优化,从而加速该技术的扩展。在未来两年内,预计EHPC技术的规模将扩大到单个EHPC系统每天产生100公斤或更多的氢气,足以填充20辆燃料电池电动汽车。

该项目计划于3月在加利福尼亚州Pico Rivera的SoCalGas工程分析中心开始,计划于2021年第三季度完成。获取更多前沿科技信息访问:https://byteclicks.com

从规模上讲,该技术将允许通过天然气管道系统轻松,经济地运输氢气,然后在为燃料电池电动汽车(FCEV)提供氢气的加油站提取和压缩氢气。

SoCalGas最近还宣布了一项计划,研究将氢气混合到其天然气管道中。如果得到监管机构的批准,该计划将是朝建立全州标准向天然气网格中注入氢气的第一步。

这项创新技术可能会改变游戏规则,利用天然气网格可以将氢气分配到任何需要的地方。随着对诸如燃料电池电动汽车等零排放汽车的需求增加,加利福尼亚将需要成千上万个加氢站,而这项技术可能有助于实现这一目标。— SoCalGas清洁能源创新副总裁Neil Navin

延伸阅读:

重要发展方向!天然气掺氢有利于氢气运输和规模化利用

近日,英国首个天然气掺氢比例达到20%(体积百分比)的示范项目投入运行,据悉,本项目第一阶段通过斯塔福德郡基尔大学自有天然气网络掺氢并向100户家庭和30座教学楼供气。测试成功后,该项目还将在英国东北部和西北部天然气网络中进行更大范围和规模的测试。

事实上,我国吉林省白城市、四川省成都市等地氢能产业发展规划中也都提到了天然气掺氢。天然气混合氢气一直是国内外氢气运输和规模化利用的重要研究方向,对促进我国氢能产业发展具有更为重要的意义。

对此,国发能研院、绿能智库认为:一方面,我国天然气需求持续上升,2019年对外依存度高达44%,氢气替代部分天然气燃烧提供热能和电能,有利于缓解天然气供应压力,提升我国能源安全水平;另一方面,若能充分利用现有西气东输、川气东输等逾8万公里天然气主干管网和庞大的支线管网掺氢运输,不仅可低成本实现氢气大范围输运,更有力地促进西部可再生能源制氢的发展,为氢能产业提供绿色低廉的氢气,并对实现我国能源结构转型意义重大。

天然气掺氢是氢能研究热点

截止2019年年初,据IEA数据显示,各国有37个示范项目正在研究天然气网络中掺氢。研究项目中包括通过天然气配送网络掺氢为家庭和企业供热可行性、测试天然气网络掺氢比例对天然气输配关键设备、材料、终端设备和电器的影响、掺氢天然气地下储存的技术和监测要求等。

同时,天然气掺氢标准研究工作纷纷推进。在欧洲,HyReady和HIPS-Net等技术委员会和行业组织正在研究掺氢的标准,而欧盟委员会也在研究氢在天然气网络中的作用及相关标准。

国发能研院、绿能智库梳理发现,氢能运输是制约氢能产业发展的薄弱环节,经济性和安全性都有待完善。而氢能利用目前主要聚焦在交通领域,特别是氢燃料电池汽车极其配套设施,在工业和建筑领域仍缺乏成熟的应用场景和商业模式。天然气网络掺氢是解决上述问题的有效方案,近年来一直是国外研究和测试的热点。

按照国内目前不足5000辆示范运行的氢燃料电池公交车、客车和物流车来估算,年用氢量不超过2万吨;2025年,按照中国氢能联盟预测的5万辆用车规模估算,用氢量也不到20万吨。而据IEA测算,2018年全球天然气需求达3.9万亿立方米,其中掺氢3%(体积分数)就可拉动1200万吨氢气消纳,若氢气主要来自电解槽,电解槽装机容量需求可达100GW,这会使电解槽投资成本降低50%,有效降低低碳氢气制备成本,而掺氢的成本仅会略微增加0.3美元-0.4美元/kg。

天然气掺氢仍面临挑战

相同工况下掺氢降低天然气网络输送能量。氢的能量密度低,大约是天然气的1/3,保持相同压力下掺氢会降低输送气体的能量含量。IEA数据显示,在天然气输送管道中加入3%的氢气,将使管道输送的能量减少2%左右,最终用户天然气需求量有所上升。

天然气管网中掺氢比例受到的限制多。掺氢上限取决于与其相连的设备,管网范围越大,设备越多,对掺氢上限的要求可能越严格。例如,掺氢后使用天然气作为原料的化工企业可能需要调整工艺和流程。现有燃气轮机的控制系统和密封无法适应高比例的氢气,掺氢比例需低于5%。已安装的燃气发动机因相同原因,氢的最大浓度为2%。

更大的挑战来自安全性及对应的检测和管理体系的完善。

金属材料在氢环境下有可能发生氢脆问题,氢气对输送管道的影响主要是材料韧性的损失和疲劳裂纹扩展速率的增加,这是影响掺氢比例的一个重要因素。另外氢的掺入会使点火能量降低、泄漏速率加快、可燃范围增大,掺氢比例的增加会使泄漏、燃爆危险相应增加。检测手段和设备需要完善,现有的管道完整性管理也需做调整适应掺氢带来的影响。

因为面临诸多挑战,天然气掺氢的标准在包括我国在内的多个国家仍有空白。推进更为积极的欧洲国家也表现谨慎,大多数国家和地区设置掺氢比例不超过2%,少数国家和地区设定为4%到6%之间,德国虽然规定上限为10%,但如果压缩天然气加气站连接到网络,则该比例大幅下调到2%以下。在一些相关设备的规格方面也存在限制,欧洲标准规定燃气轮机所供天然气的氢含量必须低于1%。

天然气主干管道掺氢运输有待时日

主干管网可实现天然气远距离大规模输送,在我国与可再生能源的分布和输送方向高度吻合,通过天然气主干网输送氢气在多个方面具有重大意义,但目前尚不具备条件。

我国对该领域研究有所欠缺。在“十一五”、“十二五”、“十三五”涉氢科技攻关项目和2019年科技部“可再生能源与氢能技术”重点专项所列的9个与氢能相关的项目,均无天然气掺氢的研究。

主干管网输送压力较高,我国西气东输三线输送压力就达12MPa,较高压力下氢气对管道材料的影响变大。而天然气成分不同、管道材料不同、管道工况不同,都使氢对管网材料的影响程度存在差异,国际上的研究成果不宜直接照搬,掺氢天然气主干管网安全掺氢比例标准尚无法确定。诸如管道材料与掺氢天然气的相容性试验、掺氢天然气的泄漏与燃烧爆炸问题等基础研究工作需扎实推进。

另外,将氢混合到天然气中运输,如果需要在最终使用地点将氢分离(目前终端利用方式都需要此操作),会增加较高的成本,以变压吸附为例,根据混合水平和最终使用需求,有研究数据表明其成本在3美元-6美元/kg。

国发能研院、绿能智库认为,尽管仍有较长的路要走,但我国天然气管网建设十四五期间将有相当大空间,新增主干管网在设计时应尽可能考虑未来输送掺氢天然气的需求,提高未来掺氢输送的可行性。在管材选择上加强对氢脆现象的防护处理,加强对管道损伤、裂缝的探查和处理。对管道的焊缝要提出更高的要求,使其对氢脆现象有更强的防护能力。

掺氢天然气混烧应率先推广

在天然气终端消费分类中,城市燃气和工业用气占据七成以上,且呈现较快上升趋势,这为掺氢天然气直接混烧创造了有利条件。

天然气配送管道通常以1MPa以下的较低压力输送到终端使用设备,有研究发现,我国配送管网受氢损伤风险低,掺氢可行性更高。

天然气配送管网范围更灵活,运送形式更多样,局部掺氢可行性高,便于分期进行测试,便于安全管理和风险控制。

而终端设备对掺氢天然气中氢气体积分数也有更高的接受程度,控制在23%掺氢比例可使灶具正常工作,而荷兰Ameland项目混合30%的氢未发现对家庭设备造成影响,包括锅炉、燃气灶和烹饪用具。

2019年9月,作为国内首个电解制氢掺入天然气项目,国家电投集团公司朝阳可再生能源掺氢示范项目第一阶段工程圆满完工。该项目采用集装箱式货车运送高压氢瓶,在使用单位通过掺混设施实现天然气掺氢示范燃烧。在电力制氢和氢气流量随动定比掺混、天然气管道材料与氢气相容性分析、掺氢天然气多元化应用等技术的成熟性、可靠性和稳定性进行了验证。

在交通领域推广天然气掺氢燃料也具备较好的实现条件。据中国石化数据显示,LNG重卡2019年上半年销量同比增长3.1倍,累计销售8.5万辆,2020年预计天然气汽车保有量将超过700万辆。研究表明,在天然气中掺混20%的氢气,天然气汽车和加气设施改动小,发动机热效率可提高15%,经济性提高8%,污染物排放降低60%~80%。据报道,四川省将开展天然气掺氢汽车示范,推动氢能产业快速发展。

国发能研院、绿能智库认为,天然气掺氢仍是有效输送和利用氢气的重要方式,我国现阶段应集中力量开展研究和测试工作,同时提高多样化利用水平,在具备条件的地区率先开展天然气掺氢混烧领域的示范应用,有利于促进氢能规模消纳,推动氢能产业健康发展。