新加坡国立大学研究人员发明灵活高度可靠的柔性传感器

机器人的实时健康监测和传感能力需要软性电子器件,但使用这种材料的挑战在于其可靠性。与刚性器件不同,由于具有弹性和柔韧性,其性能的可重复性较差。可靠性的变化称为磁滞。在接触力学理论的指导下,新加坡国立大学(NUS)的一个研究团队提出了一种新的柔性传感器材料,其滞后性明显降低。这种能力可以实现更精确的可穿戴健康技术和机器人传感。

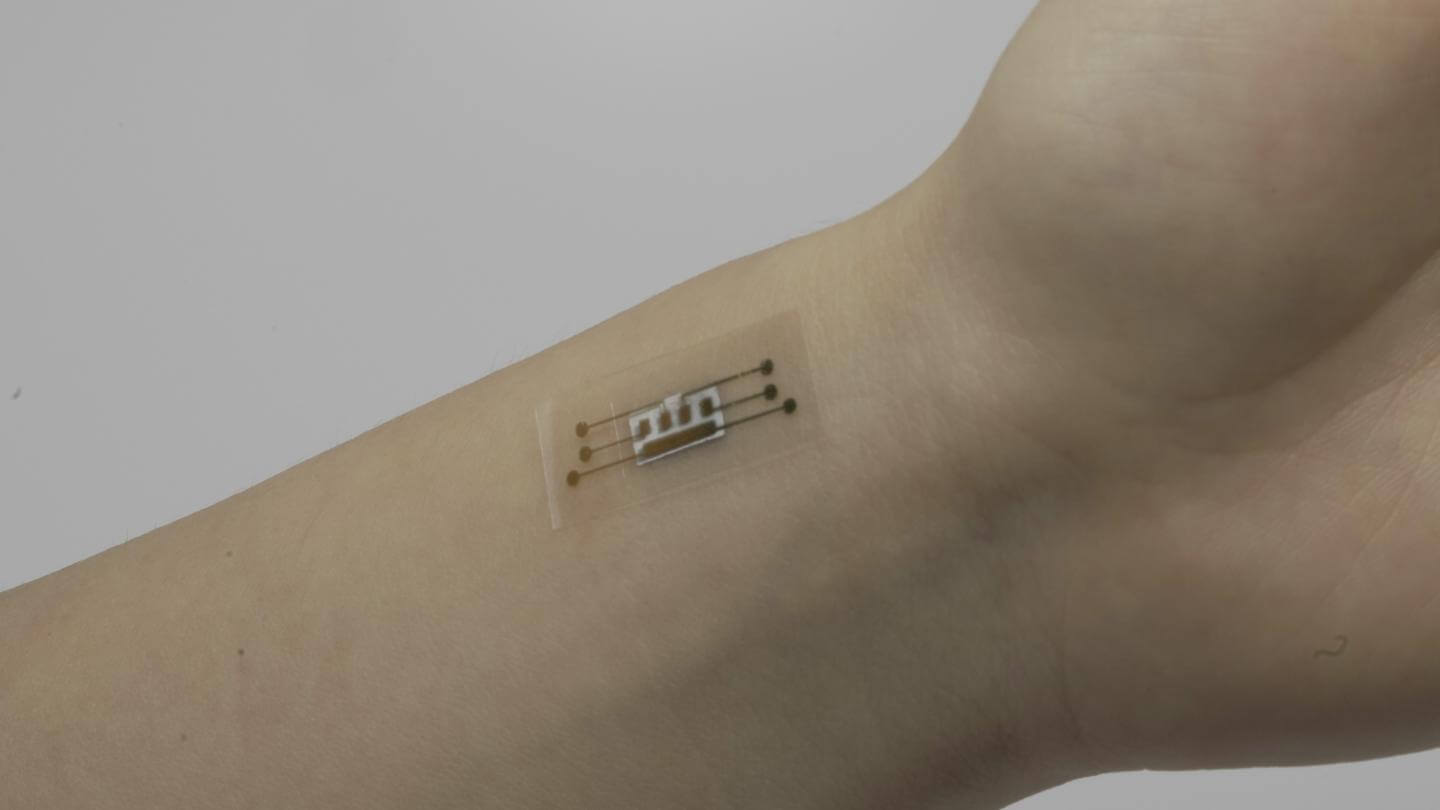

来自新加坡国立大学健康创新与技术研究所的助理教授Benjamin Tee领导的研究团队于2020年9月28日在著名的《美国国家科学院院刊》上发表了他们的研究成果。这种称为TRACE的新型电子皮肤的性能是传统柔软材料的五倍。适用于测量脉搏诊断的血流量并帮助机器人“感觉”表面纹理。

高灵敏度、低滞后的压力传感器

当软材料被用作压缩传感器时,通常会面临严重的滞后问题。柔性传感器的材料特性会在反复接触之间发生变化,从而影响数据的可靠性。这使得每次都能获得准确的读数具有挑战性,限制了传感器可能的应用。

NUS大学研究团队的突破是发明了一种材料,这种材料具有高灵敏度,但性能几乎没有滞后性。他们开发了一种工艺,在一种名为聚二甲基硅氧烷(PDMS)的柔性材料上将金属薄膜裂解成理想的环形图案的工艺。

该团队将这种金属/聚二甲基硅氧烷薄膜与压阻传感器的电极和基片集成,并对其性能进行了表征。他们进行了反复的机械测试,并验证了他们的设计创新提高了传感器的性能。他们的发明被命名为 “抗触觉环状裂纹电子皮肤”,或称TRACE,比传统的软性材料好5倍。

“通过我们独特的设计,我们能够实现柔性传感器的精度和可靠性的显著提高。TRACE传感器有可能可以用于机器人感知表面纹理或可穿戴式健康监测设备,例如测量表层动脉的血流,用于健康监测应用。”来自新加坡国立大学材料科学与工程系的Asst Prof Tee说。

下一步工作

新加坡国立大学团队的下一步计划提高他们材料的保形性,以适应不同的可穿戴应用,并基于传感器开发人工智能(AI)应用。

“我们的长期目标是以微小的智能贴片的形式预测心血管健康状况,并将其置于人体皮肤上。这种TRACE传感器是向这一现实迈进了一步,因为它能捕捉到的脉搏速度的数据更准确,还可以配备机器学习算法,更准确地预测表面纹理,”Asst Prof Tee解释说。

NUS团队旨在开发的其他应用包括在假肢中的应用,在假肢中,可靠的皮肤界面可实现更智能的反应。获取更多前沿科技信息访问:https://byteclicks.com

#柔性传感器 #电子皮肤 #可穿戴传感器 #人造皮肤

你可能感兴趣的文章:

- 研究人员开发可穿戴传感器可帮助ALS患者通过面部交流

- 研究团队开发一种新颖技术直接在皮肤上打印可穿戴传感器

- 物理学家建立基于石墨烯的能量收集电路可为传感器提供无限低压电源

- 科学家利用有机硅材料打造出能呼吸的可穿戴生物传感器

- 新加坡研究人员开发人造皮肤传感器让机器人和假肢有触摸感

- “光学皮肤”——超灵敏微纳光纤触觉传感器

- 研究人员展示无需电池就能运行的可植入式生物传感器

- 研究人员开发一种紧凑型传感器可实现电子鼻功能用于疾病诊断

- MIT开发一种新型轻量级传感器可编织在衣服里远程监测患者健康状况

- 康奈尔大学开发出微型传感器,一分钱大小的硬币可装3万个

- 佐治亚理工学院开发新型传感器可追踪人的心肺健康状况

- 日本科学家开发纸质微针贴片实现无痛血糖监测

- 科学家开发新型触觉反馈手套 利用人工肌肉赋予更真实的触感

- 科学家开发出可感知疼痛的人造皮肤

- 新加坡国立大学科学家开发出一种人造皮肤触感真实似人类

- 无需手术取出,生物可降解能源器件潜能巨大

- 美科学家实现画在皮肤上的电子产品为可穿戴式设备提供突破性进展

- 用一支铅笔一张纸绘制高精度柔性电子器件

- “全天候”自愈材料的超级电子皮肤问世

- 德国与日本科学家联合研发适用电子皮肤的集成微芯片

- 透气电子材料为更实用的可穿戴技术铺平了道路

- 加州理工学院创造一种新型电子皮肤通过汗水提供动力