正是基于这一挑战,全球的研究人员不断探索,力图解锁陶瓷材料的“柔韧性密码”。在这一征途中,科学家们成功研发并验证了一种新方法,不仅有望打破陶瓷材料应用的固有边界,还可能开启陶瓷工业应用的新纪元。

美国杜克大学(Duke University)科研人员开发出一种可快速发现高熵陶瓷的卷积算法cPOCC。高熵陶瓷结合了高熵合金和陶瓷的特性,涵盖了碳化物、氮化物、硼化物、硅化物、硫化物等,具有优异的机械性能、热稳定性和化学稳定性,可应用于耐磨和耐腐蚀涂层、热电材料、电池等。

在材料科学领域,创新的研究和技术突破不断推动着新材料的发展。随着对于更高性能材料的需求日益增长,研究人员一直在探索新的合成方法和材料组合,以满足现代工业和科技的要求。近日,美国研究团队在高熵陶瓷领域实现了显著的进步。这一成就不仅标志着高熵材料研究的一个新纪元,也为工业应用提供了新的可能性。高熵陶瓷作为一种新型材料,因其独特的性能而受到广泛关注。

近年来,随着全球变暖越来越严重,低碳环保与能源效率已成为各国共同面临的重大挑战。多年来,科学家一直在探索可再生资源及新型材料,以促进建筑行业的可持续发展。现在一支研究团队在这个过程中取得重要进展。他们研发出一种新型陶瓷材料,初步研究结果显示其在提高建筑节能效率及实现无能源制冷方面具有极高潜力。

据美国Coherent公司官方网站报道,该公司宣布开发出一种增材制造工艺,能够生产用于高性能热管理应用的先进陶瓷元件,该元件将应用于下一代半导体器件。

中国科学院金属研究所科研人员与国内外科研团队合作,发明出一种具有高轻、高强、高阻尼性能的仿生材料——镁-MAX相仿生金属陶瓷。该研究成果近日发表在《今日材料》上并已申请发明专利。

12月9日,上海交通大学材料科学与工程学院、金属基复合材料国家重点实验室郭益平教授课题组联合中科院上海硅酸盐研究所、澳大利亚伍伦贡大学在无铅压电陶瓷材料领域取得重大突破

据最近发表在《先进材料》杂志上的论文,美国东北大学的研究人员开发出一种可压铸成复杂零件的全陶瓷材料。这一行业突破可能改变包括手机和其他无线电部件在内的散热电子产品的设计和制造。

俄罗斯科学院库尔纳科夫普通化学和无机化学研究所发明一种获取航空航天电子产品隔热和电热涂层所需陶瓷材料的新方法,主要用到的是氧化铟镓锌(IGZO)。

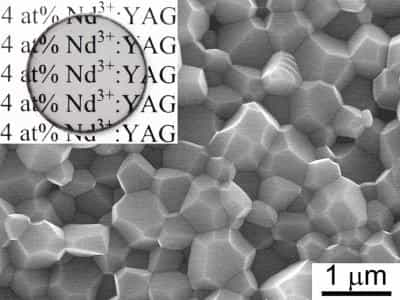

远东联邦大学(FEFU)的科学家们推进了光学陶瓷(Nd3+:YAG)的高速烧结技术,即在近红外波长范围(1.06μm)产生激光发射的有源元件,用于尖端微电子和医学。科学家优化了微电子光学材料的生产技术。研究团队已经成功地减少了初始纳米粉末固结时间(10 – 100倍),形成了一个纳米结构,确保了陶瓷材料的高光学透明度。

固态电解质陶瓷是构筑固态锂金属电池的核心材料,能够解决液态电解液引起的燃烧爆炸等安全问题。中国科学院上海硅酸盐研究所研究员张涛团队提出基于表面锂供体反应的固态电解质陶瓷材料制备及固态正极内部界面适配策略。

托木斯克工业大学(TPU)的俄罗斯科学家开发了一种新的技术方案,用于获取用于建筑物墙壁和外墙的高质量陶瓷。这种新材料是基于廉价的粘土原料和沸石岩石添加剂。研究结果发表在《建筑与建筑材料》杂志上。

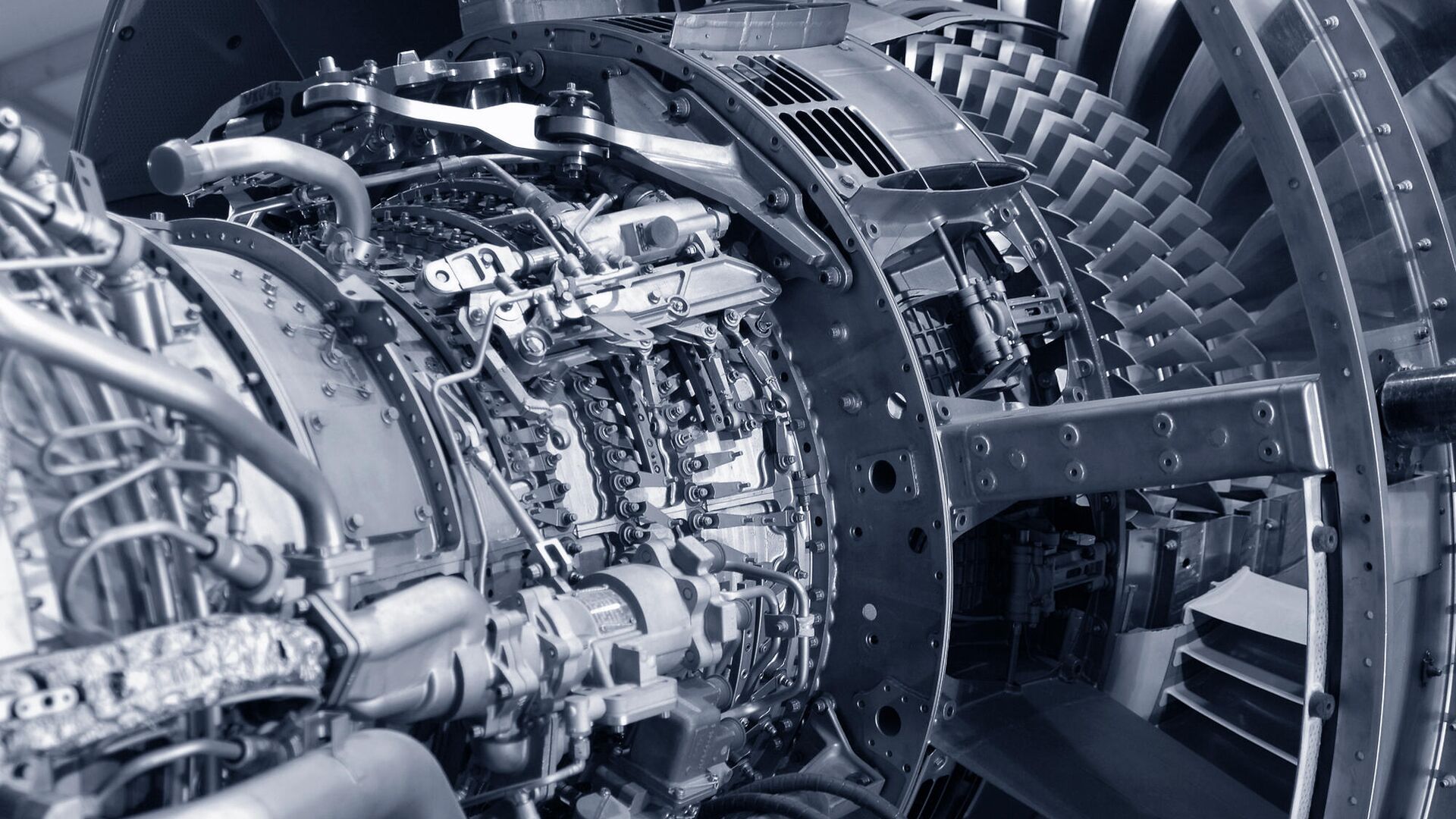

陶瓷具有无可比拟的强度、硬度和高温稳定性,是一种重要的工程材料。与金属相比,陶瓷在室温下天然脆性大、变形能力差。在外部应力下,陶瓷几乎不发生塑性变形,仅具有很小的弹性形变。当超过弹性极限时(通常小于1%),陶瓷中会出现裂纹并迅速扩展,导致灾难性的破坏,严重阻碍了陶瓷作为结构材料的应用。

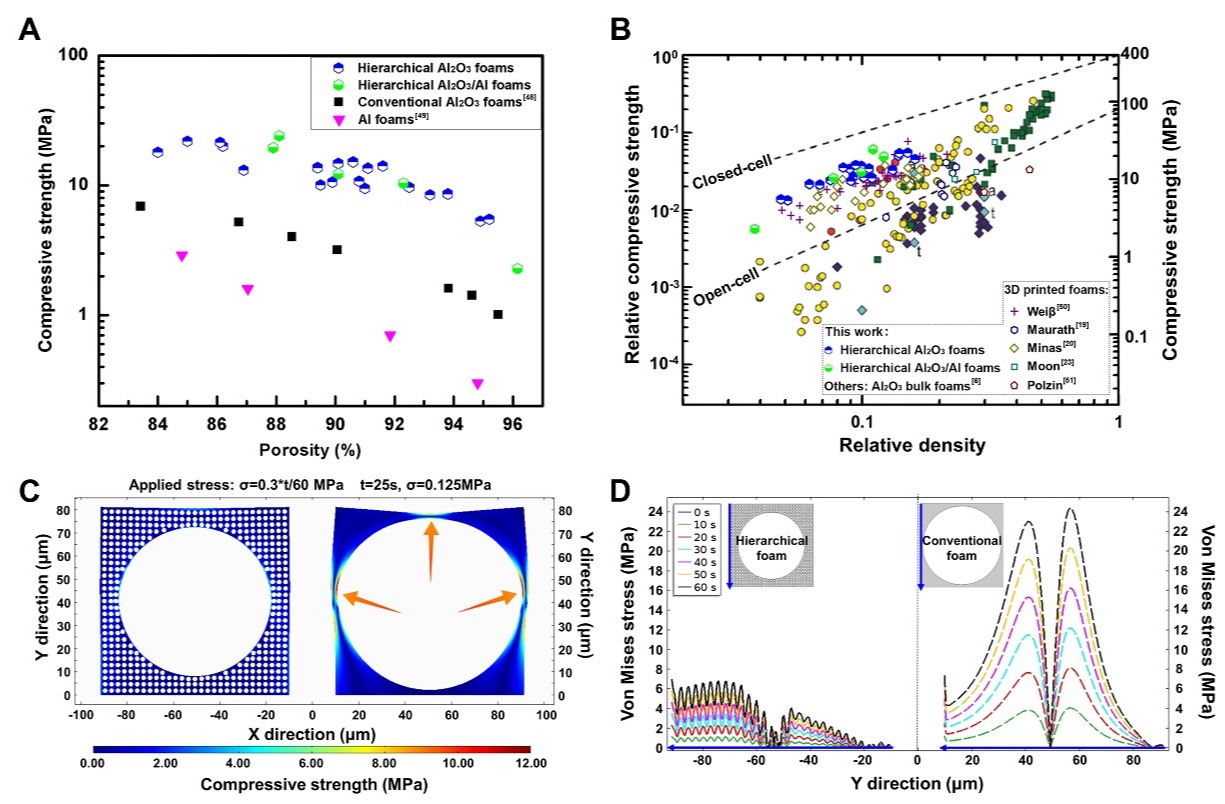

陶瓷材料在烧结过程中存在自发收缩,特别是高气孔率泡沫陶瓷,其烧结收缩率高达40~80vol%。近日,清华大学发明了一种通过金属颗粒自组装制备超稳定的泡沫浆料,首次基于金属颗粒的柯肯达尔效应制备了烧结无收缩且性能优异的Al2O3陶瓷及Al2O3/Al复合材料,揭示了Al核/ Al2O3壳层结构在热氧化过程中发生的空心化过程及机理,并进一步利用亚微米级粉体原位空心化造成的膨胀与粉体烧结收缩相抵消,真正实现了陶瓷材料的烧结零收缩甚至是负收缩制备,是一种颠覆性的技术创新。

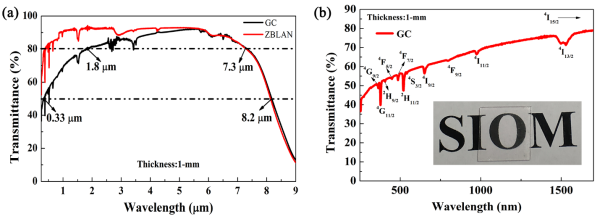

全氟化物玻璃陶瓷具有超低的声子能量和独特的构性优势,是优异的中波红外材料,广泛用于科研、医疗、工业等领域。但氟化物玻璃缺乏传统网络形成体,料性短、稳定性差,通过传统热处理方法很难得到晶相可控的全氟化物玻璃陶瓷,导致不透明或半透明。全氟玻璃陶瓷的透明化制备是该领域的较大挑战。

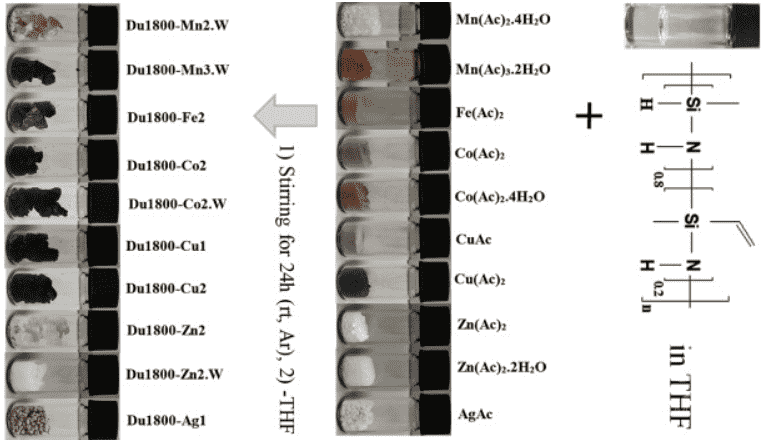

前不久,德国柏林技术大学的研究人员在开放陶瓷(OpenCeramics)期刊报告了一种制备金属纳米颗粒陶瓷复合材料的简单通用制备方法,通过将微细纳米金属颗粒嵌入陶瓷材料中以增大它们的商业应用范围。