澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)的研究人员开发出一项技术,可以提升水系可充电锌电池(AZB)的使用寿命。这项创新技术解决了AZB技术中的一个重要问题,即阳极的化学腐蚀,从而将电池的寿命提高了5-20倍。

在世界各地,各国都在争先恐后地向更环保的能源生产形式过渡,以实现净零排放目标。发达国家在这方面实现了跨越式发展,这主要得益于创新,这些创新使这些技术更实惠,并有可能在整天长期提供足够的电力。这项技术可以通过使用更高效的锌电池按需生产氢气

俄勒冈州立大学研究人员领导的科学家们开发出一种新型电解质,可将锌电池中锌金属阳极的效率提高到近 100%,这是替代锂离子电池用于大规模储能的突破。这项研究是全球持续寻求新电池化学物质的一部分,该电池化学物质能够将可再生太阳能和风能储存在电网上,以便在没有阳光和无风时使用。

中国科大在水系锌电池研究中取得重要进展,该研究中设计了一种稳定的金属/金属-锌合金异质结界面层,实现了大面容量(200mAh/cm2)下无锌枝晶的稳定沉积和溶解反应以及高达274Wh/kg的锌溴电池能量密度。另外,大容量锌溴电池展示出优异的循环稳定性,电池模组与光伏面板集成展示了其对可再生能源的存储能力。

众所周知,大型锂电池确实在可再生能源的电网级存储中发挥着重要的作用,但与此同时,电池十分昂贵,而且有起火的风险。而且大量的电池增加了产生环境问题的可能性。需要很长时间才能被降解。锌电池是更经济、更安全的替代品之一,而近期一组来自美国的科学家在此基础上又取得了有趣的突破。

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员李先锋、张华民带领的研究团队,在低温水系锌基电池电解液研究方面取得进展,研发出全天候水系锌基电池用电解质溶液。

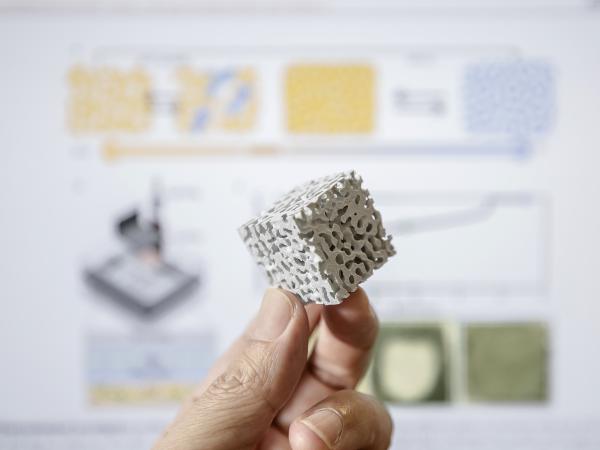

密歇根大学领导的一个研究小组表明,就像生物脂肪储备能量在动物体内一样,新型的可充电锌电池也被集成到机器人结构中以提供更多的能量。相关研究成果发表在《科学机器人》杂志上。

这项工作是由密歇根大学的工程师进行的,他们正在研究廉价、无毒的锌电池为新一代机器人设备供电的潜力。这些电池通过由水基聚合物凝胶和凯夫拉背心中使用的芳纶纳米纤维制成的膜在锌电极和空气阴极之间传输氢氧离子,这种设计开启了一些有趣的多功能功能。

近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所采用水合锌盐加中性配体这种简单、低成本配方,提出一种水合熔盐锌基电解质,有效解决了锌负极及有机正极在水系电解质中副反应和不可逆溶解的问题。

锌电池是一类以锌金属或锌氧化物为负极活性材料的储能体系,在电池发展历程中有不可磨灭的地位。锌具有资源丰富、高安全、成本低且多电子转移机制的优点,这使其体积比容量远高于锂。青岛储能产业技术研究院从锌电池核心电解质开发及界面设计出发,在长寿命、高稳定锌二次电池方面取得了重要的研究成果。