香港科技大学(科大)工学院的研究团队,最近成功研发一种新一代用于锂金属电池的固态电解质,能够大幅提升电池的安全性和性能。这项突破性发现,有助于推动应用于电动车、便携式电子产品和电网供电等领域的储能技术发展。

新型能源技术的有效开发和大规模应用将给全球能源格局带来巨大变革。近年来,航空航天、无人机、新能源汽车等领域对电池能量密度提出了更高要求。然而,以传统石墨负极为代表的锂离子电池能量密度接近于理论极限(~300 Wh kg-1),无法满足上述领域的技术需求。基于锂金属负极构建的新型电池体系理论能量密度远高于现有锂离子电池,是新一代高比能电池的理想选择。然而,不可控的锂枝晶生长和不稳定的锂金属/电解液界面严重阻碍了其实际应用。

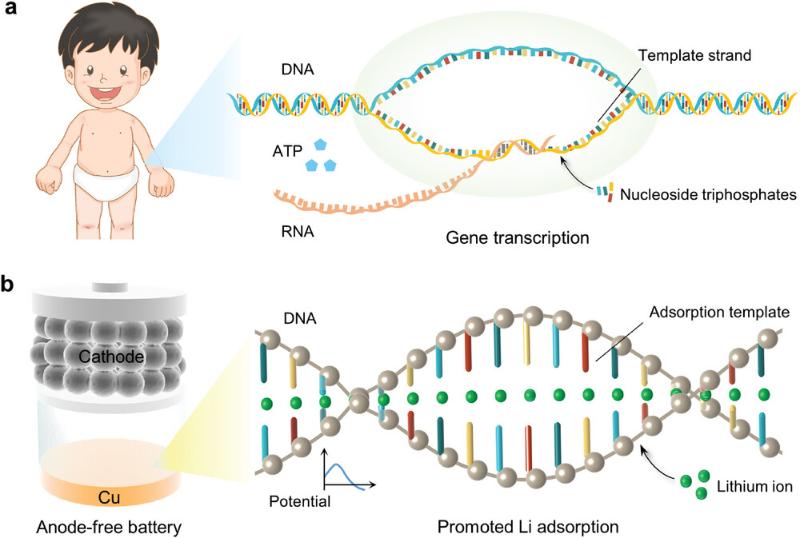

无负极锂金属电池在生产过程中无需使用任何锂金属,仅通过充电沉积于负极的锂金属进行后续循环,具有低成本、生产便利、高能量密度等一系列突出优势。然而,由于该体系中锂源极度有限,并且沉积的锂金属易与电解液发生不可逆的副反应,导致电池的循环寿命远低于实际应用需求。

电动汽车(EV)的普及和发展对于实现碳中和、减少环境污染具有重要意义。然而,电动汽车的续航里程和充电问题一直是制约其发展的瓶颈。锂离子电池作为目前电动汽车的主流动力源,其能量密度和充电速度已经逐渐接近理论极限。因此,研发新一代电池技术,提高电动汽车的续航能力和充电性能,成为了科研人员努力的方向。在这方面,科学家已经取得了重要突破,有望解决锂金属电池的一个主要局限,推动电动汽车市场的快速发展。

随着全球对清洁能源和可持续交通方式的需求日益增加,电动汽车(EV)行业正迅速发展。在这个过程中,电动汽车的核心组成部分——电池技术的进步显得尤为重要。目前,电动汽车普遍使用的锂离子电池虽然已经相对成熟,但在能量密度、充电速度以及循环寿命等方面仍存在限制。全球的研究团队正致力于开发有潜力的锂金属电池。

锂离子电池作为当今世界最广泛使用的能量存储设备之一,一直处于不断的改良和创新过程中。在过去的几十年里,从手机到电动车,锂离子电池的应用日益广泛,但它们也面临着诸多挑战,如寿命短、充电时间长和安全性问题。为了克服这些限制,全球的科学家们一直在研究更高效、更安全的电池技术。在这方面,一项最新研究成果引人注目。

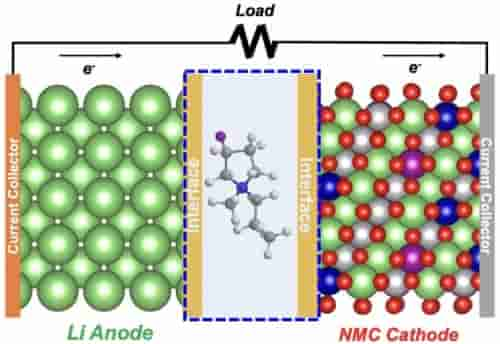

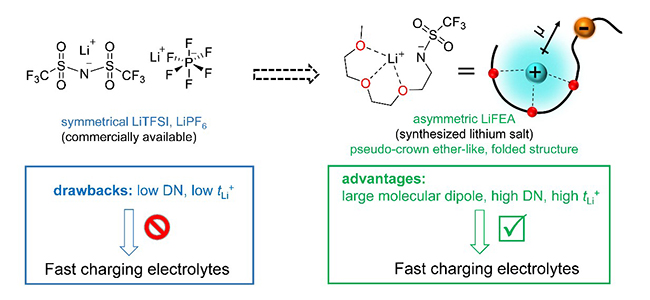

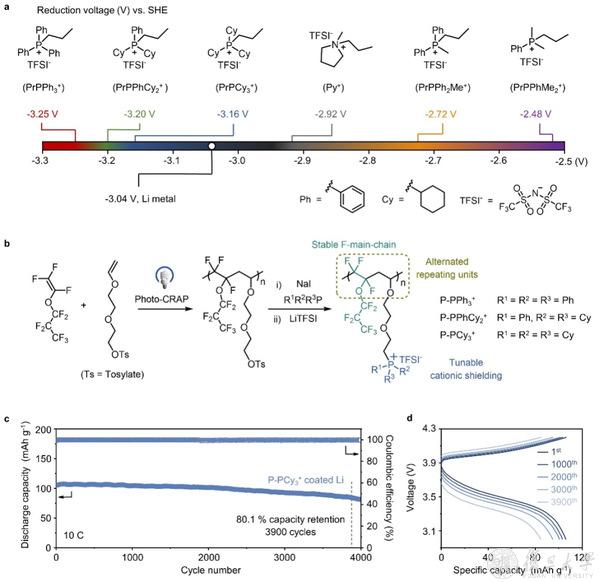

近日,上海交通大学变革性分子前沿科学中心梁正课题组和化学化工学院/变革性分子前沿科学中心颜徐州课题组针对电池内部锂离子界面传输阻力大等问题,通过变革性的分子设计与电子云调控,实现了界面快离子传导,开发出高比能长循环的锂金属电池。

近年来,目光已经转为新的锂金属电池技术,但在其研究过程中,稳定性和安全性仍是一个挑战。然而,有一种新研发的固态电解质材料有可能解决这个难题。美国和加拿大的科研小组开发出一种新型锂基固态电解质(SSE)材料已经在实验中显示出很好的应用前景。

韩国大邱庆北科学技术研究所(DGIST)的研究人员使用电化学预钝化方法来增强锂金属电池的锂金属负极的长期循环稳定性。关于他们的工作发表在《储能材料》杂志上。

来自法国和荷兰的研究人员表明,固态锂金属电池中的石墨炔和石墨二炔表面都可以有效地允许锂嵌入,同时防止其他电解质分子到达电极。关于他们的研究工作发表在《Journal of Power Sources》上。

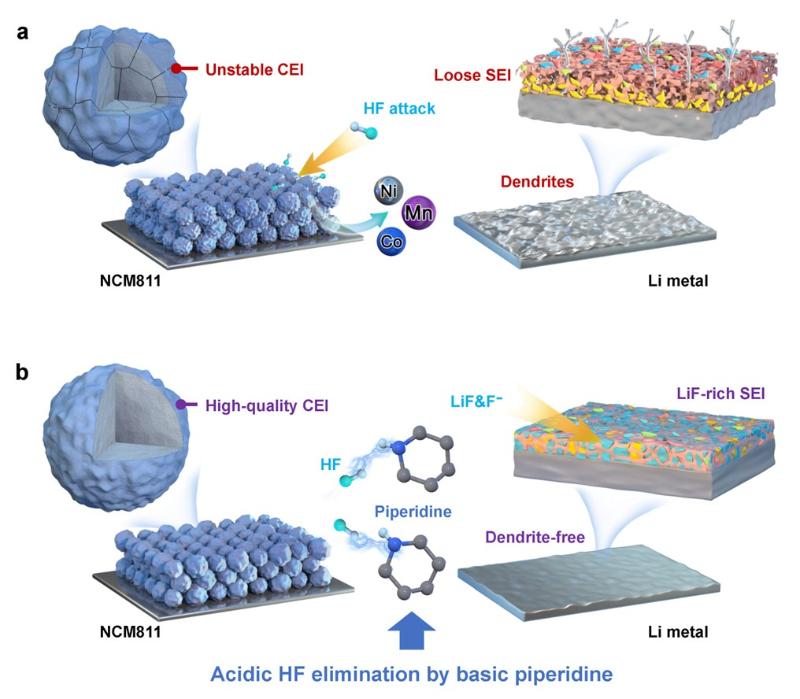

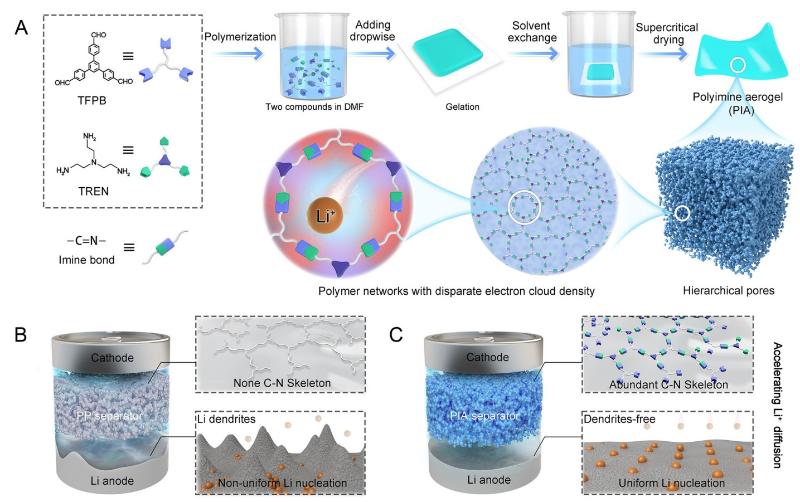

金属锂具有高理论比容量(3860 mAh/g)、低密度(0.59 g/cm3)和低还原电位等优点,被认为是电池负极材料中的“圣杯”。然而,在锂电池充放电循环中,电极-电解质界面处极易生成锂枝晶,导致电池循环寿命低,带来安全隐患。因此,如何构建高稳定性的固态电解质膜(SEI)抑制锂枝晶生长,近年来成为锂电池领域的重要研究方向,其中,发展高性能聚合物材料用于人工SEI层被认为是最有潜力的方向之一。

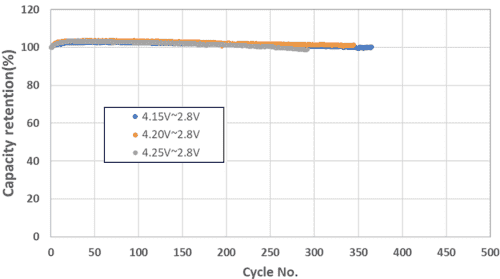

总部位于加拿大的 Volt Carbon Technologies发布了其专有锂离子电池的年中测试结果。这些锂离子电池是在 Volt Carbon 的子公司 Solid Ultrabattery 位于安大略省圭尔夫市的工厂生产的。这些最新结果代表了 Solid Ultrabattery 工厂在 2023 年前六个月所取得的成就。