虽然倒置(pin)钙钛矿太阳电池(PSC)空穴传输层中不依赖p型掺杂剂的研究已经取得了进展,但其功率转换效率迄今为止仅达到25.1%。钙钛矿层和电荷传输层之间的界面能极差和表面缺陷限制了功率转换效率的提升。

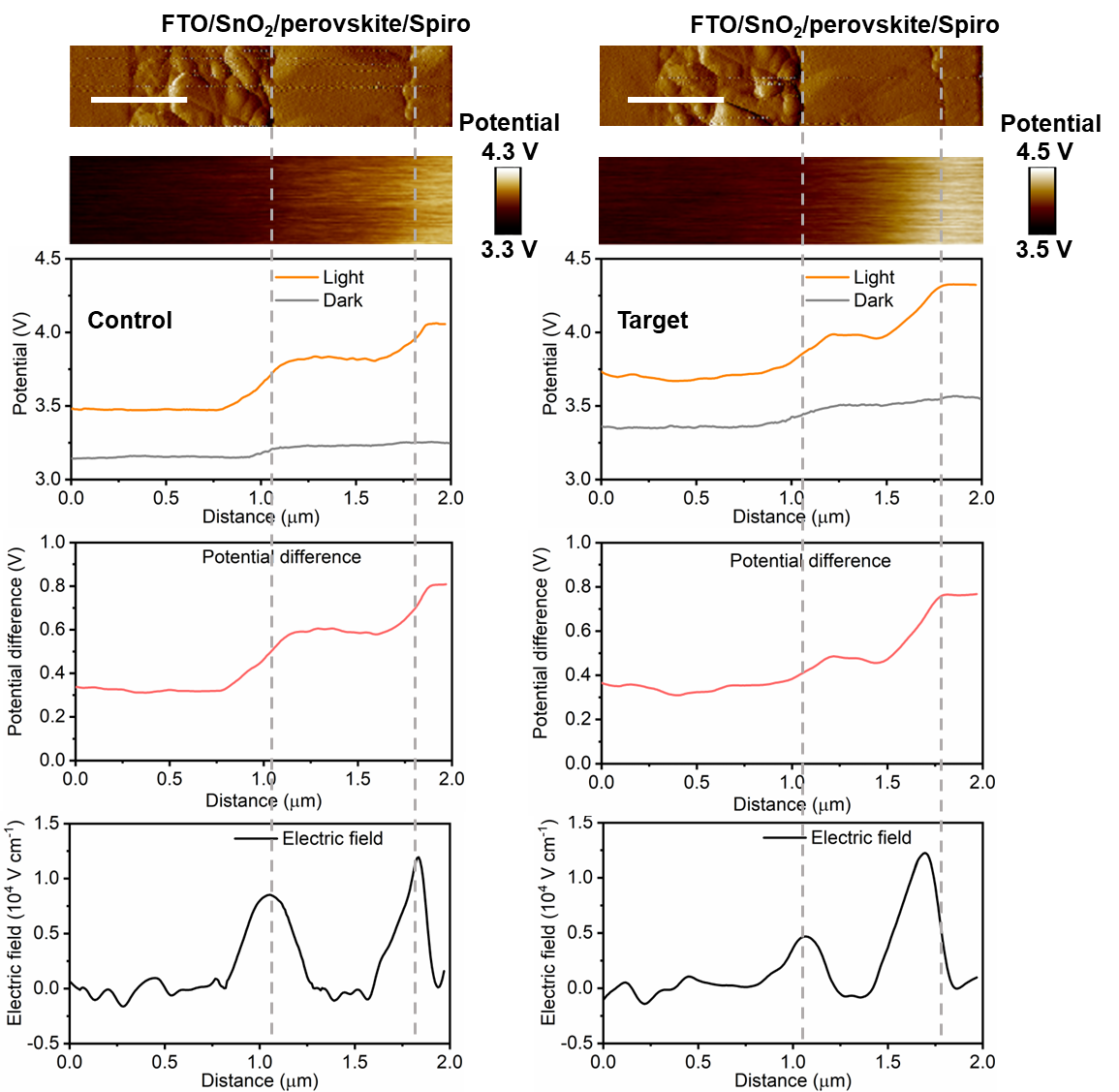

近日,上海交通大学材料科学与工程学院金属基复合材料国家重点实验室韩奇峰,韩礼元团队联合加州大学洛杉矶分校杨阳教授,在提升高效率太阳电池的稳定性方面取得重要突破,相关成果以“Efficient and stable perovskite solar cells with regulated depletion region”为题发表在Nature Photonics上。研究团队首次提出通过将耗尽区从钙钛矿表面移至钙钛矿内部的全新策略,从源头上对不可逆的离子移动进行遏制,使钙钛矿吸收层和传输层在运行过程中不受破坏。该策略使得光电转换效率约25%的太阳电池在模拟工况下运行10000小时后,效率损失仅为2%,为提升钙钛矿太阳电池稳定性以实现最终的商业化开辟了新的道路。

日前,中国科学技术大学徐集贤教授团队在钙钛矿太阳电池方面获得重要进展,创造了钙钛矿电池稳态效率的认证世界纪录26.1%,被美国可再生能源国家实验室NREL的《Best Research-Cell Efficiency Chart》收录,发布于7月18日。

近年来,钙钛矿太阳电池技术实现了飞速发展。然而,一些不可避免的问题仍然阻碍着器件性能与稳定性的进一步提升,同时也延缓了其商业化进程,其中包括由于存在大量缺陷态而导致的低质量电荷传输层在电子迁移率方面的表现不尽如人意,以及器件对太阳光谱的不充分吸收致使钙钛矿太阳电池的性能无法得到进一步提升,同时也造成了开路电压的严重损失,不匹配的能级结构也使得载流子复合的概率大大增加,较差的稳定性也同样是一个不可忽略的重要因素。因此,如何采取一种尽可能简便的方法来同时解决上述问题成为了该研究领域的国际难题。

中国科学技术大学教授徐集贤团队与合作者,针对钙钛矿太阳电池中长期普遍存在的“钝化-传输”矛盾问题,提出了命名为PIC(porous insulator contact,多孔绝缘接触)的新型结构和突破方案,基于严格的模型仿真和实验给出了PIC方案的设计原理和概念验证,实现了p-i-n反式结构器件稳态认证效率的世界纪录,并在多种基底和钙钛矿组分中展现了普遍的适用性。

近日,华东理工大学化学与分子工程学院,材料生物学与动态化学教育部前沿科学中心吴永真教授和波茨坦大学Martin Stolterfoht博士团队合作,通过功能化的碳硼烷材料作为界面层大幅降低了钙钛矿电池中钙钛矿/C60界面严重的非辐射复合问题

金属卤化物钙钛矿太阳电池因其低成本、高效率的优势,获得了广泛的关注。然而,其使用寿命较短成为实用化的瓶颈。埋底界面是钙钛矿太阳电池受光面,持续光照下易遭到破坏。此外,埋底界面也会影响钙钛矿的晶体质量。因此,构筑高效且稳定的埋底异质结是实现长期快速电荷抽取的关键。

太阳能光伏发电是清洁可再生能源技术。近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所微系统技术重点实验室研究员刘正新团队联合电子科大教授刘明侦团队,开发了转换效率接近29%的钙钛矿/硅异质结SHJ叠层太阳电池,成为迄今为止基于产业化全绒面SHJ太阳电池的最高效率。

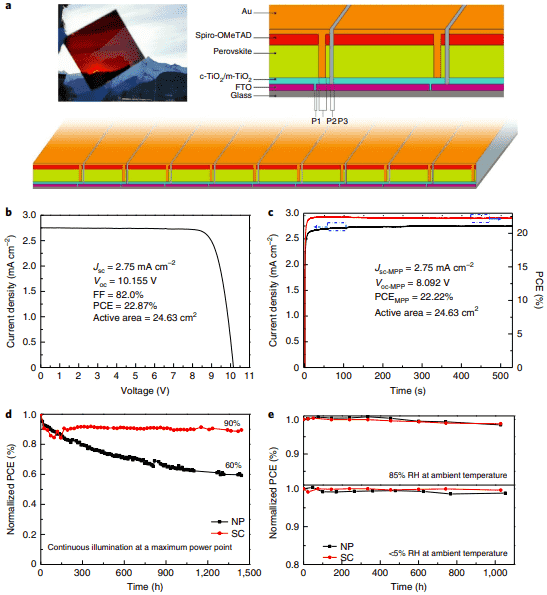

钙钛矿太阳电池历经10年发展达到了25.7%的认证效率,已媲美于商业化晶硅电池,但大组件效率与小尺寸电池依然有差距。近期,瑞士洛桑联邦理工大学、华北电力大学与西安交通大学等十余家单位组成的研究团队,设计菱形单晶TiO2电荷传输层和抽气法制备大面积钙钛矿薄膜

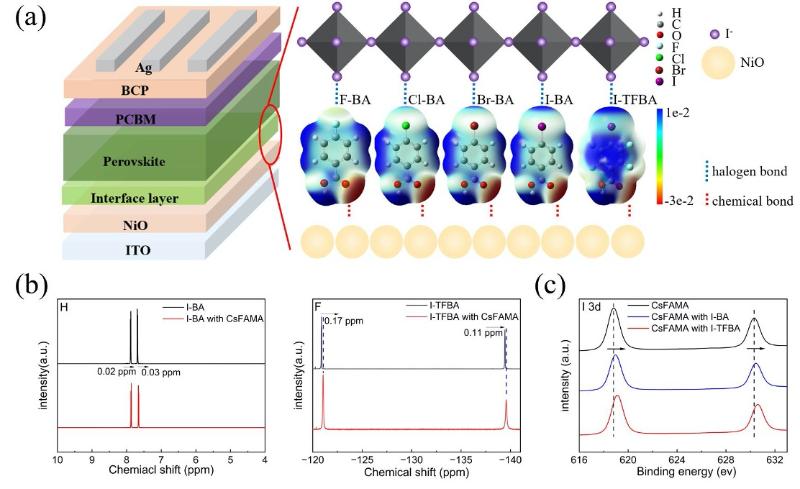

近日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部薄膜太阳能电池研究组研究员刘生忠团队与陕西师范大学教授赵奎合作,在二维Dion-Jacobson(DJ)钙钛矿成膜控制研究中取得新进展,制备出高效率芳香族二维DJ钙钛矿太阳电池。

近期,由北京大学物理学院“极端光学创新研究团队”朱瑞研究员、龚旗煌院士与西北工业大学涂用广副教授、黄维院士,中国科学院空天信息创新研究院徐国宁研究员组成的三校(院)联合研究团队,系统总结了钙钛矿光伏电池在空间环境多种极端因素(包括电子辐射、质子辐射、紫外线辐照、伽玛射线辐射、高真空光照、高低温循环等)下的稳定性情况以及空间飞行试验任务,并讨论了钙钛矿光伏电池面向空间应用的挑战及展望。

中国科学院大连化学物理研究所薄膜太阳电池研究组研究员刘生忠团队与陕西师范大学副研究员冯江山团队合作,在大面积钙钛矿太阳电池研究方面取得进展。科研人员采用真空沉积法并结合低温退火策略制备出400cm2刚性和300cm2柔性高质量甲脒基钙钛矿薄膜,并将此薄膜运用到蒸发甲脒基钙钛矿太阳电池上,获得了文献可查蒸发钙钛矿太阳电池的最高转换效率。

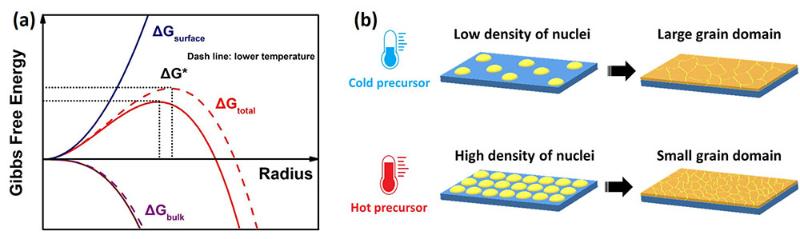

近日,上海交通大学材料科学与工程学院韩礼元教授团队在国际高水平期刊Advanced Functional Materials发表非铅钙钛矿太阳电池的最新进展。该工作通过降低锡钙钛矿前驱体溶液的温度,一方面提高晶体的临界形核功以降低形核率,为晶体生长提供充分的空间;另一方面,低温延缓溶质扩散及溶剂蒸发,为晶体的奥斯瓦尔德熟化预留了充足的时间。鉴于上述两点,成功制备大晶粒、低粗糙度的高质量锡钙钛矿薄膜。

极化子(polaron)。极性晶体和离子晶体中导带的电子和与其结伴而行的晶格畸变的复合体。导带中的电子使晶格离子位移而伴生极化,其电场又反作用于电子,电子总是带着它所引起的晶格畸变一起运动。它可能是混合钙钛矿制成高效太阳能电池的关键。

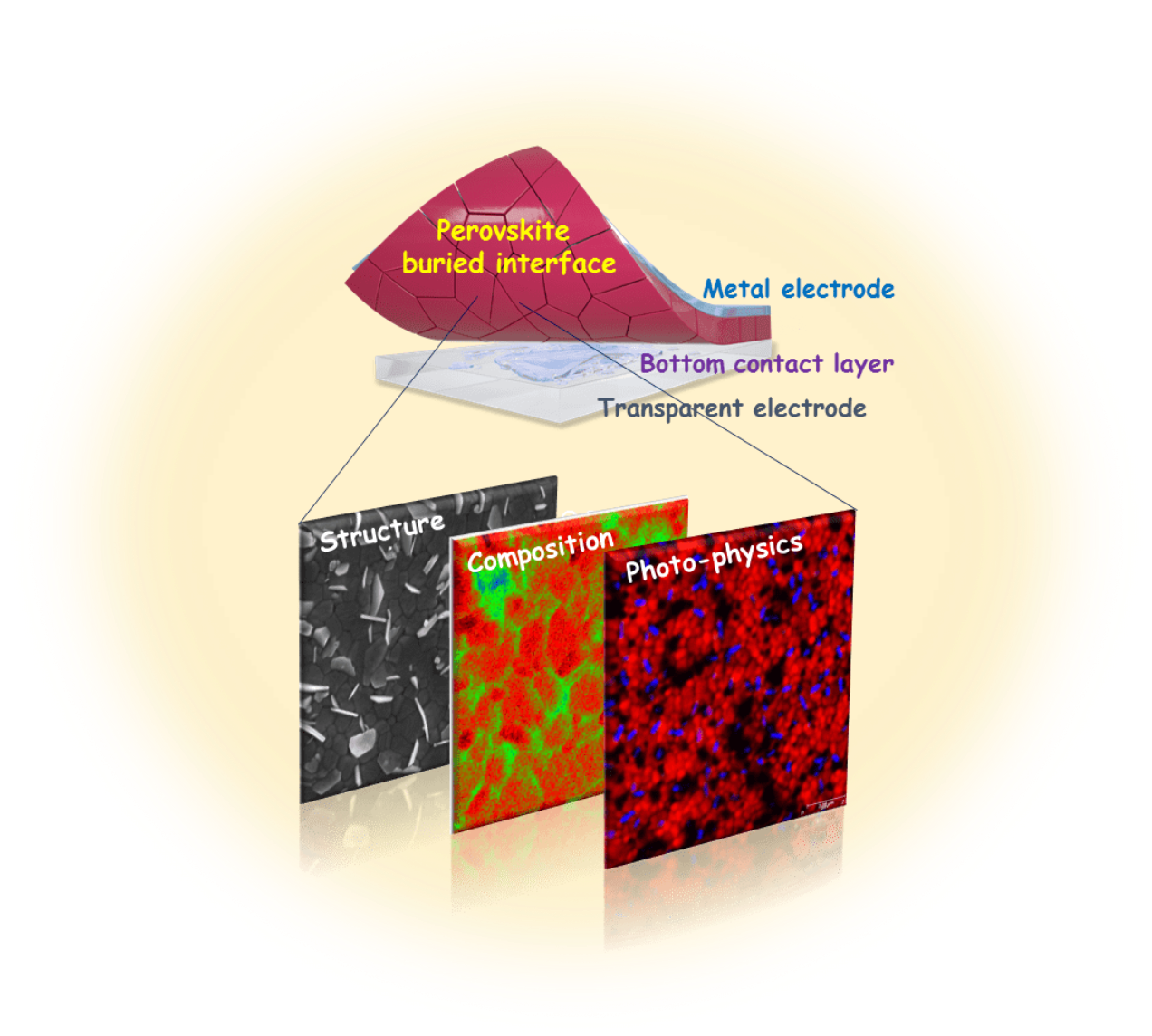

北大团队对钙钛矿光伏器件的“埋底界面”开展系统深入研究,首次阐明了“埋底界面”中“微结构-化学分布-光电功能”的科学关系,明确指出“埋底界面”非辐射复合能量损失的主要来源,建立起钙钛矿光伏器件“埋底界面”的可视化研究平台

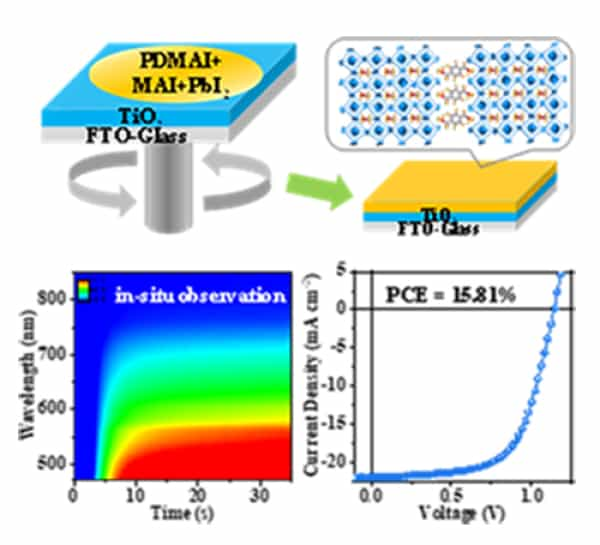

近日,中国科学院大连化学物理研究所薄膜太阳能电池研究组研究员刘生忠、博士王开团队采用狭缝涂布制备方法,结合高压氮气萃取和离子液体钝化钙钛矿界面技术,制备出钙钛矿太阳能电池,该电池小面积效率达到22.7%(0.09cm2),大面积组件达到19.6%(7.92cm2)。

钙钛矿是一种神奇的材料,正在为高效的太阳能光伏发电铺平道路。太阳能行业刚刚经历了一个重要时刻:钙钛矿的使用方式可以实现更便宜,更高效的光伏发电。

近日复旦科研团队国际合作研究破解钙钛矿稳定性难题。成功通过一种气相辅助生长方法实现了室温稳定的a-FAPbI3(黑相甲脒铅碘)钙钛矿材料,并且制备出了光电转换效率大于23%的高效稳定太阳能电池。该项突破为钙钛矿材料在高效轻质光伏电池、新型LED和其它光电器件系统等应用奠定了基础,对太阳能清洁能源的泛在利用、新型柔性大面积光电器件与系统、以及智能机器人自主供电等具有重要意义。

基于石墨烯钙钛矿太阳能发电场基础设施已在希腊岛屿的户外区域成功测试。石墨烯旗舰公司的科学家正在努力协助实现欧盟的可持续目标。对可持续石墨烯-钙钛矿(G-PE)光伏(PVs)的研究可能会导致更有效的可再生能源。