美国橡树岭国家实验室(Purdue University)的研究人员通过原子力显微镜(atomic force microscopy,AFM)探测隐藏的材料,不仅实现了原子和分子单粒子尺度上对材料表面特性的探测,而且实现了材料内部的高分辨率成像。

香港大学教授张霜-张翔院士团队与中国科学院国家纳米科学中心研究员戴庆团队以及John Pendry团队合作提出了一种实用的解决方案,借助多频率组合的复频波方法激发来获得虚拟增益,进而抵消光学体系的本征损耗,获得更高质量的超透镜成像分辨率。为了验证此理论的有效性,合作团队分别从微波频段和光频段进行实验设计合成复频波的超透镜。

2022年5月2日Nature Methods报道,美国耶鲁大学的研究者改进了基于DNA的、用于纳米级拓扑结构成像的点累积成像系统DNA-PAINT(DNA-based points accumulation for imaging in nanoscale topography),可用于更快、低背景的超分辨率成像。

来自奥地利格拉茨大学的研究人员近日开发了一种新的测量和成像方法,可在不需要任何染料或标签的情况下解析小于光衍射极限的纳米结构。这种激光扫描显微镜新方法弥补了传统显微镜和超分辨率技术之间的差距,有朝一日或可被用来观察复杂样品的精细特征。

2014年诺贝尔化学奖授予了荧光超分辨显微技术,利用荧光分子的化学开关特性(PALM/FPALM/STORM)或者物理的直接受激辐射现象(STED),实现超越衍射极限的超分辨成像。尽管如此,活细胞中的超分辨率成像仍然存在两个主要瓶颈:

核糖核酸(RNA)是各种基本生物学过程的关键。它可以转移遗传信息,将其转化为蛋白质或支持基因调控。为了更详细地了解其功能,海德堡大学和卡尔斯鲁厄技术学院(KIT)的研究人员设计了一种新型荧光成像方法,该方法可以对活细胞RNA进行前所未有的超高分辨率成像。

耶拿大学光学与量子电子研究所的研究团队开发高分辨率成像技术能够以无损方式和纳米精度研究材料,可更清晰地看到半导体内部。研究人员展示他们的方法-相干断层扫描与远紫外线(XCT的简称) -并展示其在研究和应用潜力。这一研究成果尤其适用于技术领域,例如材料研究或数据处理等。

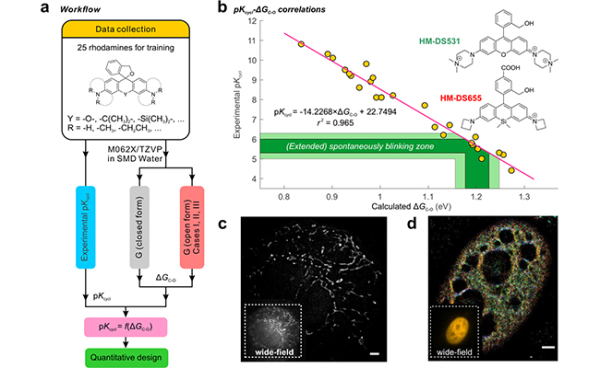

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员徐兆超团队与新加坡科技设计大学教授刘晓刚团队合作,发现罗丹明染料开关环物种稳态下的吉布斯自由能的差值(ΔGC-O)同开环比例具有优异的线性关系(R2=0.965)。此线性关系可以定量指导设计特定开环比例的罗丹明染料。