美国能源部下属的太平洋西北国家实验室的研究团队最近在电池储能技术方面取得突破性进展,他们创造性地采用了一种广泛应用于水处理行业的常见化学品——含氮三膦酸酯,特别是其中的次氮基三甲基膦酸(NTMPA),将其应用于水基液流电池的设计中,实现了安全、经济且易于大规模储能的目标。这项成果对于整合风能、太阳能等间歇性可再生能源进入国家电网具有重大意义,有助于推动清洁能源在全球范围内的广泛应用。

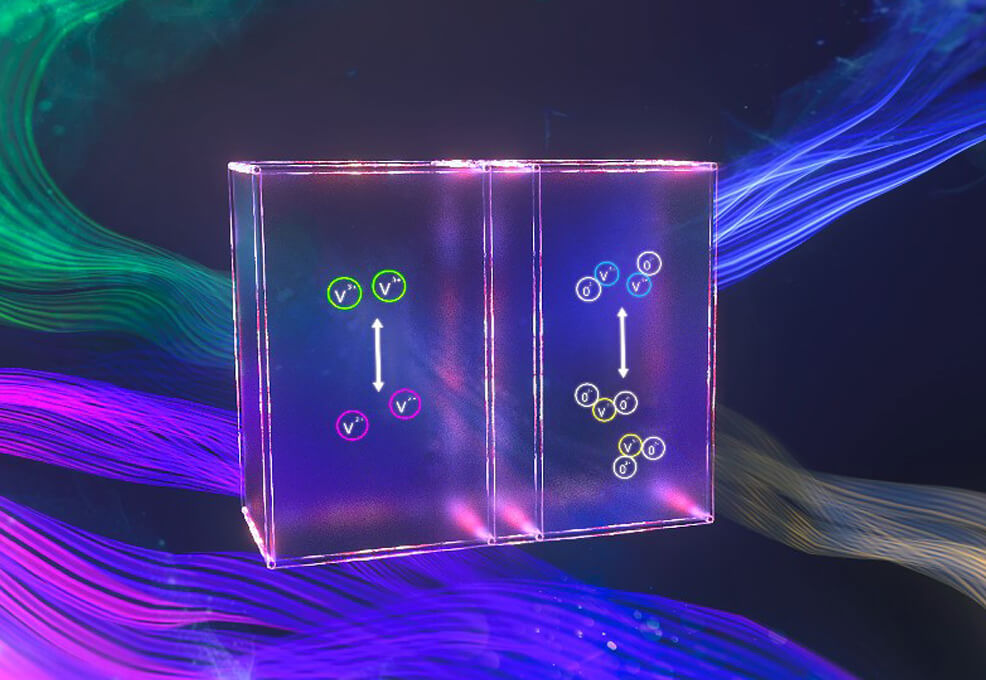

在新能源技术的快速发展下,钒电池作为一种高效、可靠的储能设备,其性能改进和持久性研究成为了当今科技领域的重点。钒电池,尤其是钒液流电池,因其高能量密度和长周期稳定性,在全球范围内得到了广泛关注。然而,容量衰减一直是制约发展的关键问题。这直接影响了其商业应用的可行性和效率。解决这一问题,不仅可以延长电池寿命,还可以提高整体能源效率,这对于能源密集型行业尤为重要。

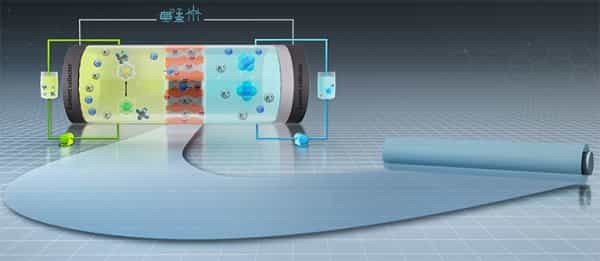

近日,西湖大学王盼团队在《自然·能源》期刊上发表了一项关于水系有机液流电池的研究成果。他们与美国哈佛大学、中国科学院大学合作,开发了一种基于吩嗪衍生物的水溶性有机储能小分子,并提出了在水系有机液流电池充放电过程中实现电化学碳捕获一体化的方法。这种新型电池能够在储存和释放能量的同时捕捉和释放二氧化碳。

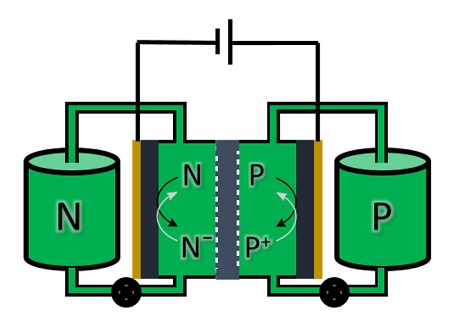

全钒液流电池储能技术通过不同价态的金属钒离子相互转化实现电能的存储与释放,具有本质安全、设计灵活、成熟度高的特点。该技术是双碳战略下国家电力系统长时储能领域首选的电化学储能技术路线。

荷兰基础能源研究所(DIFFER)科学家创建了一个包含31618个分子的数据库,这些分子有可能用于未来在储能方面前景广阔的氧化还原液流电池。同时,研究人员使用人工智能和超级计算机对这些分子特性进行了识别。研究成果发表在28日的《科学数据》杂志上。

伦敦帝国理工学院的一份新闻声明显示,一种新的电池设计可以实现更实惠的长期储能。帝国理工的工程师和化学家团队开发了一种带有两层膜的多硫化物-空气氧化还原液流电池 (PSA RFB)。

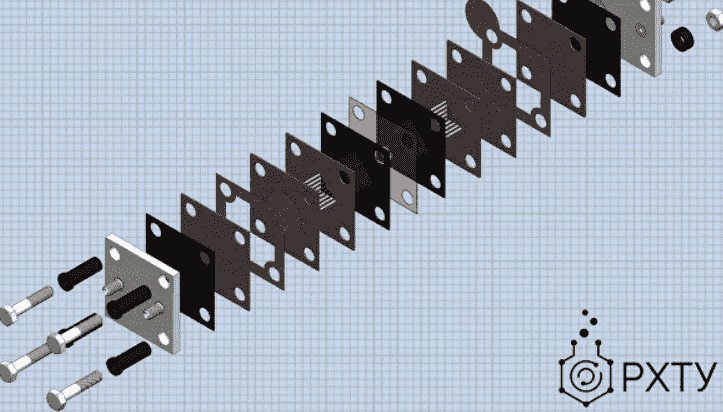

近日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋团队在高性能、低成本碱性体系液流电池用膜材料规模化制备及应用方面取得进展,通过连续卷对卷式制膜工艺,实现了非氟阳离子传导膜的大面积制备,以及其在碱性体系液流电池储能技术中的应用。

尽管目前的电池技术非常有用、令人印象深刻,但为电网规模使用而储存可再生能源的版本可能看起来跟今天的手机和电动汽车内的电池有着很大的不同。一种有发展前景的技术则是液流或氧化还原液流电池,它将能量储存在罐内的液体中,并且随着能源需求的增加还可以扩大规模以满足能源需求。

在国家“双碳”战略目标驱动下,清洁能源如风电、光电等快速发展,未来将占据能源结构的主体地位。然而,清洁能源的发电方式存在间歇性、波动性和不可控的缺点,亟需低成本、大规模的储能系统予以稳定辅助。水系液流电池具有高安全、独立功率-容量设计等特点,有望解决制约清洁能源高效利用的瓶颈问题。

霍尼韦尔近日推出一项新的液流电池技术,该技术可存储风能和太阳能,以满足对可持续能源的储能需求。新型液流电池采用安全、不可燃的电解液,可将化学能转化为电能以存储能量供后续使用,同时满足公共事业的环保、持久和安全目标。

可再生电力对我们遏制气候变化的斗争至关重要。风能和太阳能是最受欢迎的能源,但间歇性问题使它们无法广泛连接到国家电网。这就是为什么储能将在可再生能源革命中发挥巨大作用的原因–它是解决这一难题的办法。近日科学家设计新型Redox液流电池,成本为每kWh 25美元或更低。这一突破有望将可再生能源的使用推向新高度。

作为可再生能源的存储解决方案,科学家们看到了所谓的氧化还原液流电池的巨大潜力,这种电池在大型储罐中而不是在紧凑的电极材料中储存能量。瑞典林雪平大学的一项新设计是这项技术的绝对环保版本,将稀缺的金属和合成聚合物换成全天然材料。该研究发表在《先进功能材料》杂志上。

全钒液流电池(VRFB)是一种电化学能源储存设备,通过在电解液中的VO 2 + /VO 2+与V 2+ /V 3+氧化还原物质来储存和释放电能。即由改变储存槽的体积大小,它可以储存kWh到MWh级别的电能。

液流电池制造商通常追求公用事业规模的储能项目,但德国初创企业voltage storage的目标是家庭市场。位于慕尼黑的住宅型钒氧化还原流电池启动电压储能公司已经获得了另外700万美元的投资该公司声称其液流电池系统可以在不影响容量的情况下完成超过10,000次的充电循环,并表示其电解液是一种可回收的、不易燃的钒溶液。

目前,在商用市场锂离子电池是毫无争议的主角,不过以液流电池为代表的可再生能源已经显现出了巨大的潜力,在未来有望成为替代者。归功于从虾壳中发现的一种成分,研究人员为液流电池开发了新的电极组件,性能要优于目前的解决方案。