应用于可穿戴器件的独特自充电机制

近日,上海交通大学密西根学院助理教授赵栗在课题组在国际材料学科顶级期刊Nano Energy(影响因子为19.069)发表题为Enhanced Spontaneous Self-Charging through Scalable Template-Free Surface Engineering at Building Block Fiber Scale for Wearable Electronics(《通过可扩展的无模板表面工程提升可穿戴电子器件的自发自充电性能》)的研究论文。

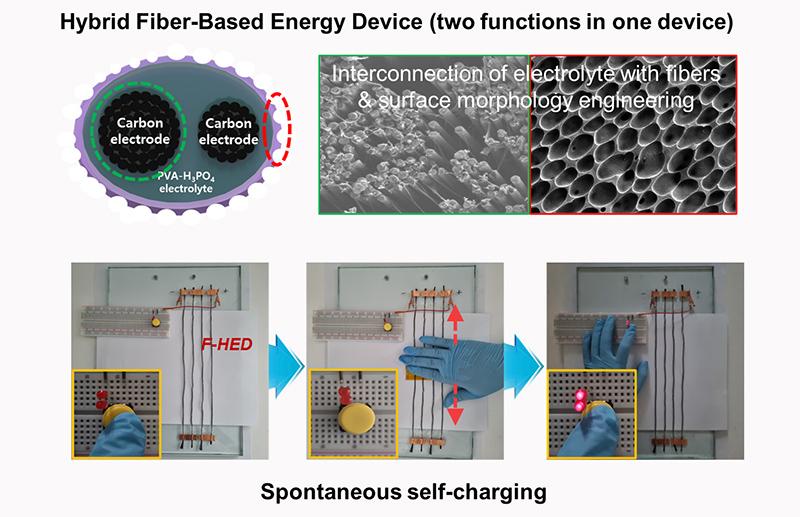

这篇基于赵栗在博士主持的中国国家自然科学基金(NSFC)项目的论文提出了一种独特的器件结构,能实现可穿戴器件中的自发自充电机制。尽管自充电的概念已经被提出,但大多数自充电设备需要在两个器件中分别进行发电和充电。在课题组的这项研究工作中,一个器件就能够实现自充电机制中的两个功能。研究还引入了一种无模板且可扩展的方法,能精准调控可穿戴器件的关键参数。这一方法提升了器件的电化学行为以及能量收集性能,在纤维尺度上增强了自发自充电(如下图)。

智能手表、智能眼镜等可穿戴电子器件已在近年被广泛商用,其先进的功能为我们的日常生活提供了便利。这些器件中使用了长寿命电池,可用外部电源对它们进行反复充电。然而,可穿戴电子器件对于外部电源的依赖限制了其应用场景,例如独立式可穿戴生物医疗器件。

可穿戴器件中的自发自充电机制尚处于早期发展阶段,由于体状器件的可控性低,在体状器件上实现高级功能颇具挑战。课题组研究使用自下而上的方法对器件的基础构造块纤维进行设计,可精准调控器件的每个组件,有望在器件上实现高级功能,从而突破目前可穿戴电子器件的瓶颈,推动未来自供电可穿戴电子器件的发展。