中国科大在探究限域效应促进CO2电还原制多碳产物取得重要进展

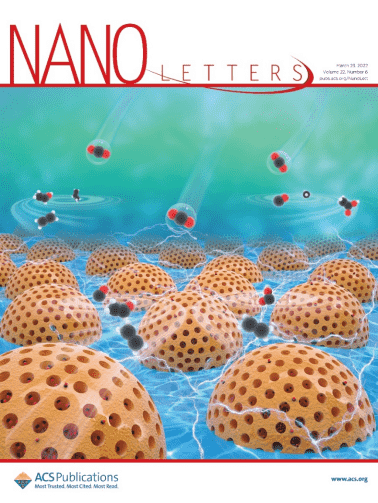

近日,中国科学技术大学耿志刚副教授等在CO2电还原制多碳(C2+)产物领域取得重要进展。研究人员通过制备一类具有不同孔径的Cu多孔外壳Ag内核的Ag@Cu核壳催化剂,深入研究了Cu外壳不同孔径的限域效应与CO2电还原制C2+产物选择性的作用机制。相关成果以“Adjusting Local CO Confinement in Porous-Shell Ag@Cu Catalysts for Enhancing C–C Coupling toward CO2 Eletroreduction”为题发表于《纳米快报》上(Nano Letters.2022, 22(6), 2554–2560)。该文入选杂志当期封面。

利用清洁能源将CO2还原转化为C2+产物,不仅为实现碳中和提供一种有效途径,更对能源和环境的发展具有重要意义。在CO2电还原过程中,C-C偶联是形成C2+产物的关键步骤,而增加局部*CO中间体浓度可有效促进C-C偶联。因此,通过调控Cu基催化剂的多孔微观结构,利用孔隙结构的限域效应去增强局部*CO中间体浓度可有效提高生成C2+产物能力。但当前催化剂的孔径与限域效应强度关系尚不明确。鉴于此,设计孔径可调的多孔Cu基催化剂以深入研究孔径与限域效应强度关系对优化C2+产物选择性具有重要意义。

研究人员利用Ostwald熟化和原位电化学还原反应过程制备了一类多孔Cu外壳Ag内核的Ag@Cu核壳催化剂。通过控制不同的Ostwald熟化反应时间,分别制备了Cu外壳的平均孔径分别为2.8nm,4.9nm和11.2nm的三种Ag@Cu核壳催化剂。

CO2电还原测试结果表明,相比于Cu外壳平均孔径为2.8nm和11.2nm的Ag@Cu催化剂,Cu外壳平均孔径为4.9nm的Ag@Cu核壳催化剂在所有的恒电流测试条件下都表现出最优的催化活性和C2+产物选择性。其中C2+产物法拉第效率最高可达73.7%,C2+/ C1产物的选择性比值达5.1倍。

基于有限元理论模拟分析表明,相比于孔径为2.8 nm和11.2nm的Cu壳层,孔径为4.9 nm的Cu壳层对*CO中间体表现出最强的限域效应。这种限域效应可有效提高局部*CO中间体浓度,促进C-C偶联生成C2+产物。

该项研究得到了国家自然科学基金项目的支持。获 取 更多前沿科技 研究 进展访问:https://byteclicks.com