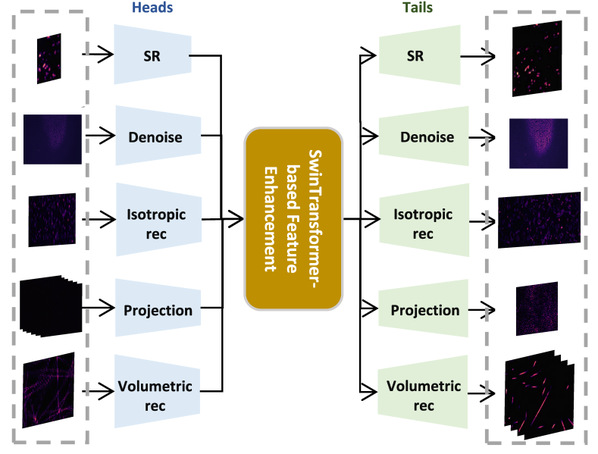

“不用最昂贵的镜头,也能拍出高清照片”,近年来,面对人们快速增长的影像清晰度需求,众多手机、数码相机厂商不断探索如何在控制成本的情况下,使用AI模型进一步提升像素级。这一次,同样的技术理念,却被复旦大学计算机科学技术学院教授颜波带领的团队迁移到了生命科学实验室里的常用研究工具“荧光显微镜”上。

“不用最昂贵的镜头,也能拍出高清照片”,近年来,面对人们快速增长的影像清晰度需求,众多手机、数码相机厂商不断探索如何在控制成本的情况下,使用AI模型进一步提升像素级。这一次,同样的技术理念,却被复旦大学计算机科学技术学院教授颜波带领的团队迁移到了生命科学实验室里的常用研究工具“荧光显微镜”上。

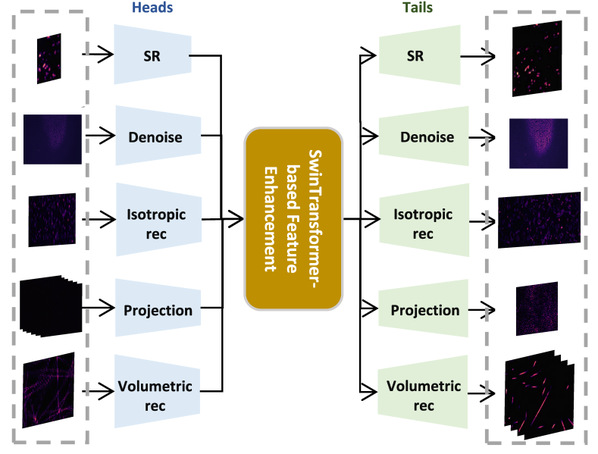

智能光计算作为近年来新兴的计算模态,具备高速、低功耗等特性,在后摩尔时代展现出有望超越硅基电子计算的潜力,解决人工智能领域的算力与功耗难题。然而,其计算任务往往局限于简单的字符分类、图像处理等。其痛点是光的计算优势被困在了不适合的电架构中,计算规模受限,无法支撑复杂大模型智能计算。

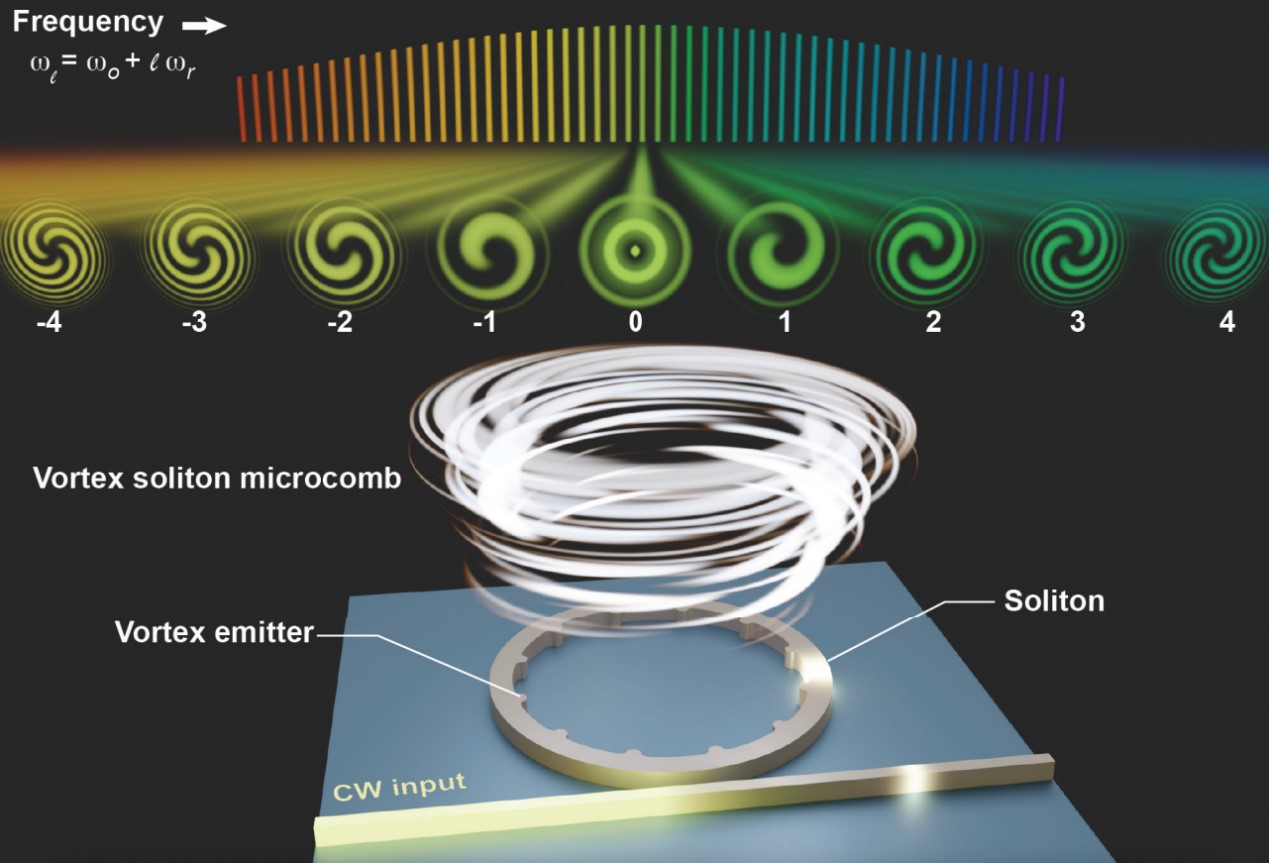

近日,北京大学物理学院现代光学研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室和纳光电子前沿科学中心“极端光学创新研究团队”的杨起帆研究员、刘文静研究员、肖云峰教授以及龚旗煌院士等人合作,实验上首次基于光子芯片获得了携带轨道角动量特性的光学频率梳。

语言模型(LM),尤其是基于Transformer架构的模型,在自然语言处理领域取得了显著成就。然而,它们在面对复杂决策、长远规划以及推断后续多个步骤的后果时仍显力不从心。这种局限性部分源于训练过程中过于依赖单一预测下一个标记的任务,而非考虑更广泛的决策后果,加之错误的累积效应和前瞻性任务的复杂性,使得基于Transformer的模型难以进行有效规划。

近期,西安交通大学与中国科学技术大学、湖南师范大学、南京大学等单位合作,在二维层状反铁电材料实验研究中取得突破性进展,在该体系中首次获得本征六重极化态,提出了垂直铁电/反铁电畴堆叠耦合实现的本征六态和四态机制。

随着电动汽车市场的蓬勃发展,预计在未来5至8年内将产生大量报废的锂离子电池。面对这一挑战,废旧电池的回收与再利用不仅关乎环境保护,更是缓解锂电池关键材料短缺的关键举措。相较于传统的湿法冶金和火法冶金技术,直接再生技术展现出了显著的环境与经济优势。其核心原理正是针对废旧电池材料的缺陷结构进行修复,从而恢复其电化学性能。为了达成这一目标,必须深入探究废旧电池中缺陷的形成机制。只有通过揭示缺陷产生的根本原因,才能更有针对性地优化再生技术,提高废旧电池的回收效率和性能恢复程度。

近年来,随着ChatGPT等人工智能聊天机器人的发展,它们能够根据用户需求编写代码、总结文章,但也有可能因不当请求而生成危险内容,比如制造爆炸物的指南。为了应对这一挑战,构建大语言模型的公司采用了名为“红蓝对抗”的审查流程,即人工测试团队设计特定提示以引出潜在的不安全或有害文本,以此教育聊天机器人规避这类输出。然而,由于可能出现的有害提示数量巨大,人工测试存在遗漏的风险,使得看似安全的聊天机器人仍有可能生成不安全答案。

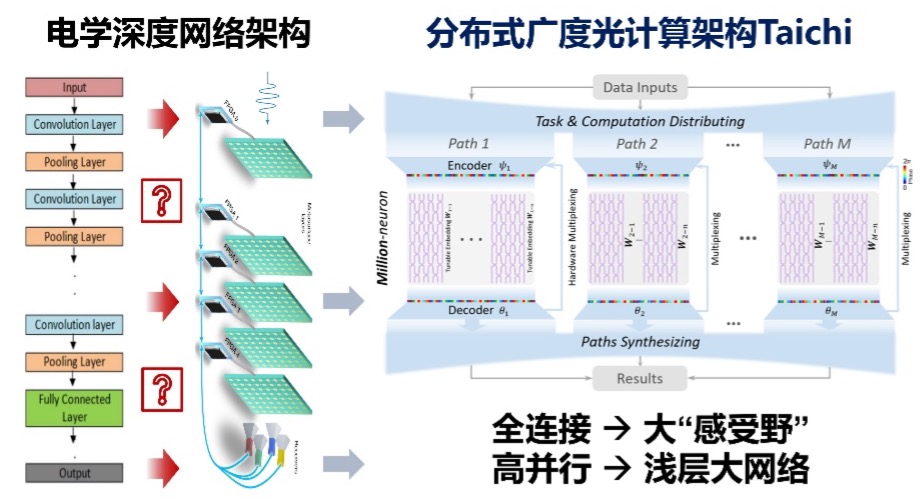

无负极锂金属电池在生产过程中无需使用任何锂金属,仅通过充电沉积于负极的锂金属进行后续循环,具有低成本、生产便利、高能量密度等一系列突出优势。然而,由于该体系中锂源极度有限,并且沉积的锂金属易与电解液发生不可逆的副反应,导致电池的循环寿命远低于实际应用需求。

近期,犹他大学亨茨曼癌症研究所的研究团队揭示了一个引人关注的现象:男性不育家庭成员罹患特定类型癌症的风险显著增高。这一重要发现不仅揭示了生殖健康与癌症风险之间的潜在关联,还可能推动癌症风险评估迈向个性化,从而提升癌症预防工作的精准度和效率。

香港科技大学和清华大学的研究团队携手,成功研发了一种全新的Néel矢量电性180°翻转机制,并在拥有C自旋分裂能带结构的反铁磁材料中实践验证了这一理论。这种创新机制的关键在于成对自旋谷锁定(简称SVL),也被称作交替磁体。研究团队还展现了对这种材料中尼尔矢量的有效操控能力,为打造超高速存储设备提供了重要的技术支撑。

2024年3月9日,肿瘤学领域权威期刊Journal of Clinical Oncology发表了北京大学肿瘤医院柯杨/何忠虎课题组“评价内镜筛查食管癌效果的人群随机对照研究(ESECC trial,NCT01688908)”的阶段报告。该研究为国际范围内首次通过大规模社区人群随机对照设计,证明规范的碘染内镜筛查可降低食管癌发病率和死亡率,为我国乃至全球广泛开展的食管癌人群早诊早治工作提供了目前最高等级的科学证据。

近日,北京大学物理学院现代光学研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室、纳光电子前沿科学中心“极端光学创新研究团队”杨起帆研究员、刘文静研究员、肖云峰教授以及龚旗煌院士等人合作,在实验上首次基于光子芯片获得了携带轨道角动量特性的光学频率梳。2024年3月29日,相关研究成果以“集成涡旋孤子微梳”(Integrated vortex soliton microcombs)为题,发表于《自然•光子学》(Nature Photonics)。

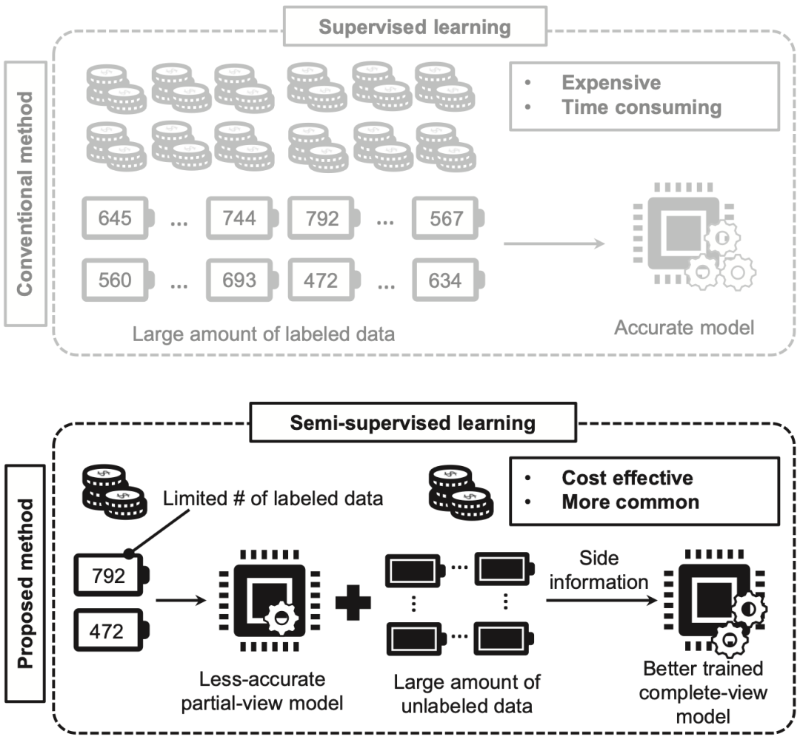

由于锂电池具有能量密度高、使用寿命长等优点,当前已被广泛应用于电动汽车、手机等各个领域,在现代社会中起着至关重要的作用。为了保证电池系统的安全可持续运行,需要对锂电池寿命进行准确预测,以便有效管理其健康状态。传统的基于物理和半经验模型的预测方法易受误差影响,精度十分有限。近年来,尽管数据驱动的寿命预测方法在技术上取得了显著进步,但由于缺乏足够多的标记数据,其模型的准确性依然受到严重制约。

上海交通大学溥渊未来技术学院万佳雨副教授团队在国际权威期刊Joule和Cell Reports Physical Science等Cell子刊相继发表关于人工智能与大模型助力电池加速研发的研究工作。系列工作分别得到了昆山杜克大学李昕教授团队、复旦大学微电子学院陶俊教授团队、浙江大学艺术与考古学院唐谈研究员等合作团队的支持。

近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所固态能源系统技术中心在高电压固态锂电池关键材料研究方面取得进展。相关成果分别发表在《自然-通讯》、《先进能源材料》、《先进功能材料》和《化学学会评论》等期刊上。

在新型储能技术路线中,以全钒液流电池为代表的液流电池储能技术本质安全、可灵活部署,成为长时储能技术的首选电化学储能技术路线。然而,受制于钒资源释放量,现阶段全钒液流电池产业化发展面临成本高这一问题。因此,研发低成本液流电池新体系新技术,是解决现阶段液流电池产业化发展瓶颈的途径。

钙钛矿太阳能电池(PSCs)因优异的光电性能等特点,在新一代光伏发电领域颇有应用前景,已实现26%以上的光电转换效率。然而,有机-无机杂化钙钛矿的结晶过程较为复杂。

中国科学院自动化研究所蒿杰研究组联合脑科学与智能技术卓越创新中心杜久林研究组与穆宇研究组,开发出一套实感智能计算-控制平台,可快速提取和分析斑马鱼全脑神经元活动,实现神经元集群活动的闭环调控。

柔性钙钛矿太阳能电池(f-PSCs)因钙钛矿材料重量轻、柔韧性好和可低温溶液加工性而得到发展,并将能量转换效率(PCE)提高了24%。然而,f-PSCs在形成具有机械稳定性的均匀且高度结晶的薄膜方面面临挑战。具体来说,实际应用过程中的外力作用,如机械弯曲导致钙钛矿晶界处产生不可逆的裂纹和裂缝,易破坏钙钛矿薄膜和器件的稳定性。此外,钙钛矿前驱体溶液与柔性衬底之间的热膨胀系数的差异,以及低温溶液处理过程导致多晶薄膜中缺陷和残余应力的产生,是刚性器件和柔性器件之间存在效率差距的主要原因。